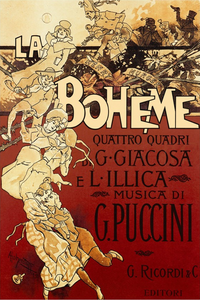

La bohème

La Bohème è un'opera in quattro "quadri" di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo di Henri Murger Scene della vita di Bohème e rappresentata per la prima volta nel 1896 al Teatro Regio di Torino.

| La bohème | |

|---|---|

| |

| Lingua originale | italiano |

| Musica | Giacomo Puccini (spartito online) |

| Libretto | Giuseppe Giacosa e Luigi Illica (libretto online) |

| Fonti letterarie | Scene della vita di Bohème di Henri Murger |

| Atti | quattro (definiti "quadri") |

| Epoca di composizione | marzo 1893 - dicembre 1895 |

| Prima rappr. | 1º febbraio 1896 |

| Teatro | Teatro Regio di Torino |

| Personaggi | |

| |

| Autografo | Archivio Storico Ricordi, Milano |

«Più invecchio, più mi convinco che La bohème sia un capolavoro e che adoro Puccini, il quale mi sembra sempre più bello.»

Storia

modificaLa bohème nasce da una sfida fra Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo, i quali gareggiarono a scrivere contemporaneamente due opere omonime tratte dalla stessa fonte d'ispirazione[1]. Dopo oltre un secolo l'opera di Puccini è ancora fra le più popolari al mondo, mentre quella di Leoncavallo non ha mai avuto molto successo.

Il libretto pucciniano venne scritto da Illica e Giacosa ed ebbe una gestazione abbastanza laboriosa per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del testo originario ai rigidi schemi e all'intelaiatura di un'opera musicale. Per completare la partitura Puccini impiegò tre anni di lavoro passati fra Milano, Torre del Lago e la Villa del Castellaccio vicino a Uzzano, messa a disposizione dal conte Orsi Bertolini[2]; qui completò il secondo e terzo atto, come da lui annotato con una scritta rimasta sui muri della villa[3]. L'orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata una sera di fine novembre del 1895[4].

Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Tieste Wilmant, Antonio Pini-Corsi, Camilla Pasini e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini[5]. Il successo di pubblico fu buono, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all'inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi[6]. Dopo la rappresentazione torinese l'opera venne leggermente ritoccata da Puccini: questa seconda versione, considerata oggi quella definitiva e usualmente eseguita, venne messa in scena per la prima volta al Teatro Grande di Brescia[7], riscuotendo così tanti applausi da far tremare le pareti di scena[senza fonte].

Trama

modificaL'esistenza spensierata di un gruppo di giovani artisti bohémien costituisce lo sfondo dei diversi episodi in cui si snoda la vicenda dell'opera, ambientata nella Parigi del 1830.

Quadro I

modifica

In soffitta

La vigilia di Natale, il pittore Marcello sta dipingendo un paesaggio del Mar Rosso, e il poeta Rodolfo sta tentando di accendere il fuoco con la carta di un dramma scritto da lui (ma nel camino manca la legna). Giunge il filosofo Colline, che si unisce agli amici e si lamenta poiché la vigilia di Natale nessuno concede prestiti su pegno. Infine, il musicista Schaunard entra trionfante con un cesto pieno di cibo e la notizia di aver finalmente guadagnato qualche soldo. I festeggiamenti sono interrotti dall'inaspettata visita di Benoît, il padrone di casa venuto a reclamare l'affitto, che però viene liquidato con uno stratagemma. È quasi sera e i quattro bohémiens decidono di andare al caffè Momus. Rodolfo si attarda un po' in casa, promettendo di raggiungerli appena finito l'articolo di fondo per il giornale "Il Castoro".

Rimasto solo, Rodolfo sente bussare alla porta. Una voce femminile chiede di poter entrare. È Mimì, giovane vicina di casa: le si è spento il lume e cerca una candela per poterlo riaccendere. Una volta riacceso il lume, la ragazza si sente male: è il primo sintomo della tubercolosi. Quando si rialza per andarsene, si accorge di aver perso la chiave della stanza: inginocchiati sul pavimento, al buio (entrambi i lumi si sono spenti), i due iniziano a cercarla. Rodolfo la trova per primo ma la nasconde in una tasca, desideroso di passare ancora un po' di tempo con Mimì e di conoscerla meglio. Quando la sua mano incontra quella di Mimì ("Che gelida manina"), il poeta chiede alla fanciulla di parlargli di lei. Mimì gli confida d'essere una ricamatrice di fiori e di vivere sola ("Sì, mi chiamano Mimì").

L'idillio dei due giovani, ormai ad un passo dal dichiararsi reciproco amore, viene interrotto dagli amici che, dalla scala, reclamano Rodolfo. Il poeta vorrebbe restare in casa con la giovane, ma Mimì propone di accompagnarlo e i due, che dal "voi" formale del dialogo precedente, sono passati al "tu" degli innamorati, dopo essersi baciati, lasciano insieme la soffitta inneggiando all'amore ("O soave fanciulla", anche conosciuta come "Amor, amor").

Quadro II

modifica

Al caffè

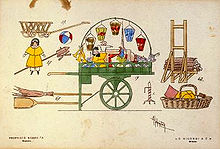

Il caffè Momus. Rodolfo e Mimì raggiungono gli altri bohèmiens. Il poeta presenta la nuova arrivata agli amici e le regala una cuffietta rosa. Al caffè si presenta anche Musetta, una vecchia fiamma di Marcello, che lei ha lasciato per tentare nuove avventure, accompagnata dal vecchio e ricco Alcindoro. Riconosciuto Marcello, Musetta fa di tutto per attirare la sua attenzione, esibendosi ("Quando men vo"), facendo scenate ed infine cogliendo al volo un pretesto, il dolore al piede per una scarpetta troppo stretta, per scoprirsi la caviglia e far andare via Alcindoro a comprare un nuovo paio di scarpe. Marcello non può resisterle e i due amanti si riconciliano. Subito dopo si scopre che i quattro amici non possono pagare il conto. Musetta allora fa sommare al cameriere il conto di Alcindoro e dei bohèmiens e li mette in conto ad Alcindoro stesso. Quindi fuggono. Poco dopo Alcindoro, tornato con le scarpe per Musetta, scopre la fuga di quest'ultima e visto il doppio conto da pagare si accascia su una sedia.

Quadro III

modifica

La Barriera d'Enfer

Febbraio. Mentre la neve cade dappertutto, i doganieri lasciano passare le lattaie venute a portare latte e formaggi alla sordida osteria dove Marcello lavora come ritrattista; tra di esse giunge anche Mimì, venuta in cerca dell'amico per confidargli le sue pene. La vita in comune con Rodolfo le si è rivelata ben presto impossibile: le scene di gelosia sono ormai continue, come pure i litigi e le incomprensioni; lui la accusa ingiustamente di leggerezza e di infedeltà. Marcello le rivela che anche il suo rapporto con Musetta è in crisi, poiché la donna non riesce ad abbandonare la sua vita lasciva e lo tradisce ripetutamente con uomini facoltosi. In quella giunge Rodolfo, che ha passato la notte all'osteria: Mimì si nasconde e origlia mentre Marcello lo spinge a parlare di lei. Sulle prime lo scrittore conferma ciò che lei ha raccontato; tuttavia poi, incalzato dall'amico, gli rivela che le sue accuse sono un pretesto: ha capito che Mimì è gravemente malata e che la vita nella soffitta potrebbe pregiudicarne ancor più la salute. Mimì ascolta, non vista, queste confessioni, ma la sua tosse la fa scoprire: lei e Rodolfo hanno quindi uno struggente confronto nel corso del quale dapprima si accusano a vicenda, ma poi iniziano a ricordare tutti i bei momenti passati insieme. Nel frattempo giunge Musetta, la quale ha appena amoreggiato con un uomo: ciò causa le ire di Marcello, che rompe la loro relazione e la scaccia.Anche Mimì e Rodolfo decidono di separarsi, ma trovano che lasciarsi in inverno sarebbe come morire, così decidono di aspettare fino alla bella stagione, la primavera.

Quadro IV

modificaIn soffitta

Ormai separati da Musetta e Mimì, Marcello e Rodolfo si confidano le pene d'amore. Quando Colline e Schaunard li raggiungono, le battute e i giochi dei quattro bohémiens servono solo a mascherare la loro disillusione. All'improvviso sopraggiunge Musetta, che ha incontrato Mimì sofferente per strada che, ormai prossima alla fine, vorrebbe tornare in quella soffitta che vide il suo primo incontro con Rodolfo. Musetta manda Marcello a vendere i suoi orecchini per comperare medicine, ed esce lei stessa per cercare un manicotto che scaldi le mani gelide di Mimì. Anche Colline decide di vendere il suo vecchio cappotto (“Vecchia zimarra, senti”), al quale è molto affezionato, per contribuire alle spese. Qui, ricordando con infinita tenerezza i giorni del loro amore, Mimì si spegne dolcemente circondata dal calore degli amici (che le donano il manicotto e le offrono un cordiale) e dell'amato Rodolfo. Mimì è apparentemente assopita, inizialmente nessuno si avvede della sua morte. Il primo ad accorgersene è Schaunard, che lo confida a Marcello. Nell'osservare gli sguardi e i movimenti degli amici, Rodolfo si rende conto che è spirata e, gridando straziato il nome dell'amata, l'abbraccia piangendo.

Organico orchestrale

modificaLa partitura di Puccini prevede l'utilizzo di:

- 2 flauti, ottavino, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, Clarinetto basso, 2 fagotti

- 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, trombone basso

- timpani, tamburo, triangolo, piatti, grancassa, xilofono, carillon (glockenspiel), campanelle

- arpa

- archi

Da suonare sul palco:

Da notare che i bicchieri indicati da Puccini in partitura vengono battuti dalle artiste del coro accompagnando il loro canto.

Brani celebri

modifica- Che gelida manina, aria di Rodolfo (quadro I)

- Sì, mi chiamano Mimì, aria di Mimì (quadro I)

- O soave fanciulla, duetto tra Rodolfo e Mimì (quadro I)

- Quando men vo, valzer di Musetta (quadro II)

- Donde lieta uscì, aria di Mimì (quadro III)

- Vecchia zimarra, aria di Colline (quadro IV)

- Sono andati? Fingevo di dormire, assolo di Mimì (quadro IV)

Versioni cinematografiche

modifica- 1916 - La bohème, diretto da Albert Capellani.

- 1926 - La bohème, diretto da King Vidor.

- 1945 - La bohème, diretto da Marcel L'Herbier.

- 1988 - La bohème, film per la TV diretto da Luigi Comencini.

- 2005 - Rent, film diretto da Chris Columbus (adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway di Jonathan Larson).

- 2022 - La Bohème, film per la TV diretto da Mario Martone[8].

Registrazioni

modificaDiscografia (parziale)

modificaFilmografia in DVD & Blu-ray (parziale)

modifica| Anno | Cast (Rodolfo, Mimì, Marcello, Musetta) | Direttore | Etichetta |

|---|---|---|---|

| 1977 | Luciano Pavarotti, Renata Scotto, Ingvar Wixell, Maralin Niska | James Levine | Deutsche Grammophon |

| 1982 | José Carreras, Teresa Stratas, Richard Stilwell, Renata Scotto | James Levine | Pioneer |

| 2012 | Piotr Beczała, Anna Netrebko, Massimo Cavalletti, Nino Machaidze | Daniele Gatti | Deutsche Grammophon |

Note

modifica- ^ Budden, 2005, pp. 155-157.

- ^ Giuseppe Barigazzi, Sì. Mi chiamano Mimì..., in La Scala racconta: Nuova edizione riveduta e ampliata a cura di Silvia, Hoepli, 2014.

- ^ Remo Giazotto, Puccini in casa Puccini, LIM, 1992, p. 89.

- ^ Budden, 2005, pp. 152-153, 168.

- ^ La bohème - History at opera.stanford.edu

- ^ Budden, 2005, pp. 170-171.

- ^ Antonio Fappani (a cura di), Opera lirica, in Enciclopedia bresciana, vol. 11, Brescia, La Voce del Popolo, 1994, OCLC 163181589, SBN IT\ICCU\CFI\0293136.

- ^ (EN) La Bohème (2022), su IMDb, IMDb.com. URL consultato il 12 dicembre 2023.

- ^ Rai5, La bohème da Cagliari con Daniela Dessì, su apemusicale.it.

Bibliografia

modifica- Carollina Fabinger, La Bohème. Una piccola storia sull'immortalità dell'amore e dell'amicizia, Milano, Nuages, 2009, ISBN 978-88-86178-89-1. (libro per bambini)

- Julian Budden, Puccini, traduzione di Gabriella Biagi Ravenni, Roma, Carocci Editore, 2005, ISBN 88-430-3522-3.

Altri progetti

modifica Wikiquote contiene citazioni di o su La bohème

Wikiquote contiene citazioni di o su La bohème Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su La bohème

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su La bohème

Collegamenti esterni

modifica- Discografia, su opera.stanford.edu.

- Programma di sala, con libretto e note, per l'allestimento 2011 al Teatro La Fenice di Venezia

- Teatro Regio di Torino, su teatroregio.torino.it. URL consultato il 2 aprile 2014 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2014).

- Scheda dell'opera "La Bohème" , completa di libretto, trama ed estratti video

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 174989059 · LCCN (EN) n83129419 · GND (DE) 300122098 · BNF (FR) cb13917242h (data) · J9U (EN, HE) 987007581108905171 |

|---|