真正極楽寺

真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)は、京都市左京区浄土寺真如町にある天台宗の寺院。山号は鈴聲山(れいしょうざん)。本尊は阿弥陀如来。通称は真如堂(しんにょどう)。境内にある新長谷寺は洛陽三十三所観音霊場第5番札所。

| 真正極楽寺 | |

|---|---|

本堂から望む三重塔 | |

| 所在地 | 京都府京都市左京区浄土寺真如町82 |

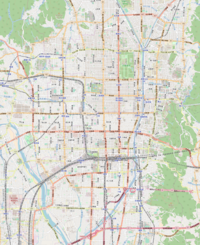

| 位置 | 北緯35度1分18.82秒 東経135度47分25.50秒 / 北緯35.0218944度 東経135.7904167度座標: 北緯35度1分18.82秒 東経135度47分25.50秒 / 北緯35.0218944度 東経135.7904167度 |

| 山号 | 鈴聲山 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本尊 | 阿弥陀如来(重要文化財) |

| 創建年 | 永観2年(984年) |

| 開山 | 戒算 |

| 正式名 | 鈴聲山真正極楽寺 |

| 別称 | 真如堂 頷きの阿弥陀 |

| 札所等 | 洛陽三十三所観音霊場第5番(新長谷寺) 洛陽六阿弥陀めぐり第1番 通称寺の会(真如堂) 神仏霊場巡拝の道第111番(京都第31番) 京都十二薬師霊場第5番(薬師堂) |

| 文化財 | 法華経6巻(国宝) 本堂、絹本著色普賢菩薩像、紙本著色真如堂縁起3巻ほか(重要文化財) |

| 公式サイト | 真正極楽寺 真如堂 |

| 法人番号 | 9130005001897 |

歴史 編集

永観2年(984年)、比叡山延暦寺の僧である戒算が夢告によって、延暦寺常行堂の本尊である阿弥陀如来を神楽岡東の東三条院詮子(一条天皇生母)の離宮に安置したのが始まりである(『真如堂縁起』)。正暦3年(992年)一条天皇の勅許を得て本堂が創建されたという。不断念仏の道場として念仏行者や庶民、特に女性の信仰を得てきた。しかし応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱に巻き込まれ、堂塔は焼失した。

本尊は応仁2年(1468年)比叡山黒谷青龍寺に、次いで文明2年(1470年)近江国穴太の宝光寺(穴太真如堂)に避難させた。応仁の乱が終息すると文明10年(1478年)、一条西洞院に寺地を改めるが、文明16年(1484年)には旧地である神楽岡にもどって再建された。

明応2年(1493年)、真如堂の本堂が完成するが、永禄12年(1569年)将軍足利義昭の命によって一条通北に移転する。しかし、天正15年(1587年)、今度は豊臣秀吉によって聚楽第建設のために京極今出川に移転する。慶長9年(1604年)豊臣秀頼の寄進によって本堂が建立される。

寛文元年(1661年)本堂が焼失する。元禄3年(1690年)に本堂が再建されるが、元禄5年(1692年)には再び本堂が焼失する。元禄6年(1693年)、東山天皇の勅によって現在地に移転し、再建される。享保2年(1717年)に本堂が完成する。

本尊の阿弥陀如来は「頷きの阿弥陀」とも呼ばれており、慈覚大師円仁が一刀三礼にて彫刻したもので、完成直前に「比叡山の修行者の本尊となりたまえ」と言って白毫を入れようとすると、阿弥陀像は首を三度横に振って拒否されたので、「では京の都に下って、一切衆生をお救い下さい。中でも女人等を救いたまえ」と言うと、阿弥陀像は三度頷かれたという伝説がある。

三井家の菩提寺で三井高利ら三井一族の墓石が並んでいる。お十夜(浄土宗の重要な仏教行事)は、ここが発祥である。

近年は紅葉の名所として人気が高まっており、紅葉期は多くの人が訪れるが、普段は静かな寺院である。

境内 編集

- 本堂(重要文化財) - 享保2年(1717年)再建。

- 鐘楼堂 - 元禄年間(1688年 - 1704年)再建。宝暦9年(1759年)に作製された梵鐘は、太平洋戦争中の金属類回収令によって供出の憂き目にあい、小さいながらも4か所も穴をあけられてしまったが、幸いにして潰されずに残り、戦後に真如堂に戻されたものである。穴をあけられてしまったのにもかかわらず、鐘の音にはまったく影響はない。

- 三千佛堂

- 三井高利の墓

- 斎藤利三の墓

- 海北友松の墓

- 伝教大師巡錫之像 - 仏師・西村公朝師作。

- 万霊堂 - 1934年(昭和9年)に三井本家の寄進で建立。

- 薬師堂 - 1966年(昭和41年)に東山五条の金光院より移築。

- 庫裏

- 書院

- 庭園「涅槃の庭」 - 大文字山を含む東山、比叡山を借景にした枯山水庭園。

- 庭園「随縁の庭」

- 開山堂 - 戒算上人の御廟所。

- 真如山荘 - 二木会の寄進で建立。

- 三重塔 - 文化14年(1817年)再建。

- 鎌倉地蔵堂 - この鎌倉地蔵は元々鎌倉にあり、玄翁和尚が自ら割った殺生石によって作ったものとされる。

- 縣井観音堂 - 御所三名水の1つ。

- 茶所(善光寺堂) - 善光寺如来を祀っている。

- 池

- 赤崎弁財天

- 元三大師堂(京都府指定有形文化財) - 元禄9年(1696年)建立。

- 新長谷寺 - 洛陽三十三所観音霊場第5番札所。

- 総門(赤門) - 元禄8年(1695年)再建。

塔頭 編集

文化財 編集

国宝 編集

- 法華経 自巻第二至巻第七 6巻(寿永二年運慶願経) - 仏師・運慶の発願によって書写された法華経8巻のうちの一部(巻一は亡失、巻八は個人蔵)。現在他所に所蔵される巻八の巻末奥書に、本経書写に至る経緯が詳細に記されている。同奥書によると、運慶は安元年間(1175年 - 1177年、運慶20歳代)に法華経書写を発願、数年後の寿永2年(1183年)に至って、運慶の妻と思しき阿古丸なる女性の援助を得て書写が行われることになった。快慶をはじめ、一門の仏師たちも本経に結縁している。経文の筆者は珎賀(ちんが)である。また、巻軸には書写の3年前の治承4年(1180年)に兵火で焼失した東大寺の焼け残りの木を用いたことが軸木の墨書からわかる。日本を代表する仏師運慶に関わる史料として重要である。

重要文化財 編集

- 本堂

- 絹本著色普賢菩薩像

- 紙本著色真如堂縁起 3巻 - 大永4年(1524年)。筆者は掃部助久国。上巻は、天台宗円仁ゆかりの本尊である阿弥陀如来像の由来、中巻は真如堂建立の由来や戒算・貞慶・法然などの逸話、下巻は応仁の乱以降の本尊の流転と再建の歴史が描かれている。詞書の起草者から筆者までの制作の事情がすべて明らかな稀有な絵巻物である。

- 紙本墨画淡彩寒山拾得図 狩野山雪筆[1]

- 木造阿弥陀如来立像 - 当寺の本尊。通称「うなずきの阿弥陀」と呼ばれる。像高108cm。様式検討から10世紀末、本堂創建当初からの像だと考えられ、平安中期まで坐像が多い阿弥陀如来像の立像としては現存最古例である[2]。

- 慈円僧正消息

京都府指定有形文化財 編集

- 元三大師堂

京都市登録無形民俗文化財 編集

- 真如堂の十夜鉦

その他 編集

前後の札所 編集

所在地・アクセス 編集

- 京都市左京区浄土寺真如町82

- 京都市営バス真如堂前バス停(急行バス通過)下車徒歩8分、または錦林車庫前バス停(急行バス停車)から徒歩10分。

周辺 編集

脚注 編集

参考文献 編集

- 『週刊朝日百科 日本の国宝 68号』朝日新聞社、1998

- 毎日新聞社編『仏像めぐりの旅 4京都(洛中・東山)』、毎日新聞社、1993