Perséides

Les Perséides sont un essaim de météores (ou pluie d'étoiles filantes) visible dans l'atmosphère terrestre, constitué de débris de la comète Swift-Tuttle et dont la taille est comprise entre celle d'un grain de sable et celle d'un petit pois. Elles se déplacent à une vitesse de 58 km/s, soit environ 210 000 km/h. En moyenne, on peut généralement en observer 100 par heure. Bien que les premières traces d'observation datent de l'an 36, ce n'est qu'entre 1864 et 1866 qu'il est établi une relation entre les Perséides et la comète dont la pluie d'étoiles filantes est issue[1]. Ces météores sont observables lorsque les débris de Swift-Tuttle rencontrent l’atmosphère terrestre, soit à partir du environ jusqu’aux alentours du , avec un maximum habituellement situé entre les 11 et 15 août[2]. La nuit la plus active de la pluie des Perséides est celle du 12 au 13 août de 2 à 5 heures du matin.

| Perséides | |

Une étoile filante lors des Perséides à Austin (Texas). | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Parent | Comète 109P/Swift-Tuttle |

| Découverte | 36 |

| Mois | 23 juillet - 20 août |

| Vitesse | 58 km/s |

| Taux horaire zénithal | 80 |

| Radiant | |

| Constellation | Persée |

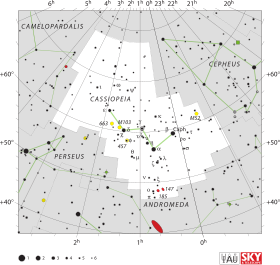

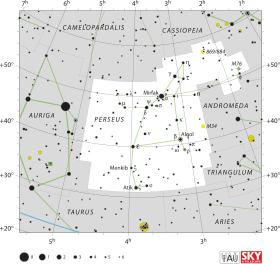

| Coordonnées équatoriales | α : 03h 04m 0s δ : 58° 0′ 0″ |

| modifier | |

C'est l'essaim le plus spectaculaire et le plus populaire de l'année, étant donné qu'il se produit, pour l'hémisphère nord, lors de la période estivale.

Terminologie

modifierÉtymologie

modifier

Le mot « Perséides » (Περσείδες) provient du grec et identifie la descendance de Persée (Περσεύς / Perseús), fils de Danaé et de Zeus[3]. Puisque les traînées de la pluie d'étoiles filantes semblent provenir de la constellation de Persée, leur nom est devenu « Perséides ». La nomenclature est sensiblement la même pour les autres essaims.

Autre désignation

modifierLes Perséides sont parfois appelées « larmes de saint Laurent », ce phénomène se produisant approximativement aux alentours de la fête de saint Laurent de Rome, le soit à la date d'anniversaire supposée de son martyre en 258 ap. J-C[4],[5].

Essaim de météore et étoiles filantes

modifierLors de son parcours dans l'espace, une comète abandonne dans son sillage des débris arrachés par le vent solaire, constitués de gaz (dont vapeur d'eau), et de poussières. Il s'agit de météores. Lorsque la trajectoire de la Terre rencontre ce sillage, une partie des poussières impacte l'atmosphère terrestre, et provoque le phénomène connu sous le nom d'étoile filante.

Historique

modifierLes Perséides sont l'une des plus anciennes pluies de météores recensées par écrit. Les premiers rapports datent de l'an 36 en Chine et de l'an 811 en Europe[6]. Les archives connues d'observations systématiques de ce phénomène datent de 1779[7]. Entre 1864 et 1866, Giovanni Schiaparelli remarque que les Perséides ont une orbite très semblable à celle de la comète Swift-Tuttle. Cette découverte lui permet d'expliquer l'intensité des Perséides en raison de la trajectoire de cette comète, qui a une orbite d'environ 130 ans. Les premières observations de l'astronomie contemporaine ont lieu entre 1868 et 1898.

Dans la nuit du 9 au 10 août 1911, le taux horaire (THR) observé était de 50 météores par heure. Jusqu'en 1920, ce taux a diminué jusqu'à 4 météores par heure, puis est resté constant. Un taux horaire zénithal hors norme de 250 météores par heure fut observé dans la grande période des Perséides, en 1920. Ce rapport a rapidement diminué à 65 météores par heure, jusqu'au milieu des années 1970, où il a augmenté jusqu'à un maximum de 200 météores par heure en 1980.

- Un perséide à droite de la Voie lactée.

- Animation d'une pluie de Perséides.

Comète-mère

modifierGiovanni Schiaparelli est le premier astronome à identifier la comète-mère des Perséides, Swift-Tuttle. Le nom de cette comète, découverte le , provient des deux astronomes Lewis Swift et Horace Parnell Tuttle, qui l'ont observée en même temps. Elle laisse une traînée de poussière cométaire sur son orbite, qui subit l'attraction gravitationnelle terrestre, et forme une pluie d'étoiles filantes qui se consument en pénétrant dans l'atmosphère terrestre. La majorité des poussières rencontrées date d'environ mille ans, mais quelques-unes proviennent du passage de la comète en 1862.

Description

modifierLes étoiles filantes forment des traînées bien visibles dans le ciel d'été. Lorsque la Terre recoupe l'orbite de la comète, elle rencontre la traînée de poussière laissée par son passage. Environ 100 000 tonnes de poussières se consument dans l'atmosphère en une année[8]. Ces grains de poussière pénètrent à approximativement 200 000 km/h (soit 60 km/s) dans l'atmosphère terrestre et se consument, créant ainsi une trainée lumineuse, ressemblant à une averse. Ils commencent à devenir lumineux à environ 115 km d'altitude et s'éteignent à environ 90 km en moyenne[8]. Pendant ce phénomène, les Perséides peuvent atteindre une température de 1 650 °C (3 000 °F) à cause de la compression intense subie par l'air se trouvant devant les particules de poussière[9].

Lors de leur observation, ces traînées semblent provenir d'un point unique appelé radiant. Il s'agit d'une illusion d'optique provoquée par l'effet de perspective. Cette illusion est identique à celle qui donne l'impression à un automobiliste en mouvement que les gouttes de pluie frappant son pare-brise proviennent de l'avant et non du haut[7]. Le radiant de l'essaim météoritique est situé dans la constellation de Persée, à proximité immédiate de celle de Cassiopée.

Observation

modifier

L'observation des Perséides se fait principalement dans l'hémisphère nord pendant l'été, car l'orbite de la Terre croise celle de la comète au cours de cette période[10]. Elle est relativement facile à l'œil nu, vers le milieu du mois d'août[11]. Elle est meilleure en l'absence de nuages, par une nuit sans lune, dans un lieu sombre et avec le moins de pollution lumineuse possible. La présence des étoiles de la Petite Ourse dans le ciel est une bonne indication que le lieu est propice à l'observation des Perséides[12]. L'observation est également facilitée lorsque le regard de l'observateur est dirigé 50° au-dessus de l'horizon en direction du nord-est[13].

Quantification des météores

modifier| Année(s) | Lieu d'observation | Nombre de météores par heure (en moyenne) |

|---|---|---|

| De 1869 à 1898 | 50 | |

| De 1911 à 1920 | 4 | |

| De 1920 à 1970 | 65 | |

| De 1971 à 1980 | 200 | |

| De 1980 à 1988 | 70 | |

| 1991 | Japon | 450 |

Activité maximale

modifier| Année | Période d'activité | Activité maximale | Taux horaire zénithal (THR) | |

|---|---|---|---|---|

| Du | Au | |||

| 2016 | 11- | 150 | ||

| 2015 | 12- | 95 | ||

| 2014 | 12- | 68 | ||

| 2013 | 109 | |||

| 2012 | 11- | 122 | ||

| 2011 | 58 | |||

| 2010 | 91 | |||

| 2009 | 17 h - 20 h TU | 173[14] | ||

| 2008 | 11 h-14 h 0 TU | 116 | ||

| 2007 | 5 h - 7 h 30 TU | 93[15] | ||

| 2006 | 12- 23 h - 1 h 30 TU | - [16] | ||

| 2005 | 17 h - 19 h 30 TU | 100[17] | ||

| 2004 | 11 h - 13 h 20 TU | 100[18] | ||

| 2003 | 110[19] | |||

| 2002 | 20 h 15 TU | 100-110[20] | ||

| 2001 | 110[21] | |||

| 2000 | - | - | - | - |

| 1999 | 23 h 0 TU | 120-160[22] | ||

| 1998 | 15 h 40 TU | 90-130 | ||

| 1997 | 6 h 0 TU | 150-400[23] | ||

| 1996 | 0 h 0 TU | 200-400[24] | ||

Notes et références

modifier- Les Perséides, nouvelles étoiles filantes de Google !, Le Point, 11 août 2014.

- Duncan 2007, p. 177.

- J. Zufferey, « Les constellations - 11. Persée », sur Société Astronomique du Valais Romand, (consulté le ).

- Philippe de la Cotardière, Dictionnaire de l'astronomie, Paris, Larousse, , p. 227.

- (en-US) « Science: Tears of St. Lawrence », Time, (ISSN 0040-781X, lire en ligne, consulté le )

- Ève Christian, météorologue, « Perséides » (consulté le ).

- Yvess Delaye, « Les Perséides », Science & Vie, Excelsior Publication S.A., no 851, , p. 132.

- Association française d’astronomie et Planète Sciences, « Nuit des étoiles » [PDF] (consulté le ).

- (en) Robert Roy Britt, « Top 10 Perseid Meteor Shower Facts » (consulté le ).

- (en) Tony Philips, « Great perseids », NASA (consulté le ).

- Pierre Kohler, « Traquez les Perséides et les satellites artificiels », dans Sciences et Avenir, août 1995, p. 100.

- (en) Stardate Online, « 2009 Meteor Showers and Viewing Tips » (consulté le ).

- Université Laval, « Les Perséides » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « Meteor Activity Outlook for August 8-14, 2009 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 2007 » (consulté le ).

- Franck Menant, « Perséides : pluie d'étoiles filantes en vue ! », sur Futura-Sciences, (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 2005 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 2004 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 2003 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 2002 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « Perseids 2001 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 1999 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 1997 » (consulté le ).

- (en) International Meteor Organization, « IMO Meteor Shower Calendar 1996 » (consulté le ).

Annexes

modifierBibliographie

modifier- Philippe de la Cotardière, Dictionnaire de l'astronomie, Paris, Larousse, , p. 227

- Pierre Kohler, « Traquez les Perséides et les satellites artificiels », Sciences et Avenir, , p. 100-101

- John Charles Duncan, L'Astronomie, Parragon, (1re éd. 2007), 256 p., 25,5 cm × 32 cm, couverture couleur, relié (ISBN 978-1-4054-8914-0), p. 176-177

- Yves Delaye, « Les Perséides », Science & Vie, Excelsior Publication S.A., no 851, , p. 131-132

- « Mi-Août, la nuit des Perséides », Sciences et Avenir, no 725, , p. 57-65 (lire en ligne [archive du ])