Côtes-du-rhône (AOC)

Le côtes-du-rhône[2] est un vin d'appellation d'origine contrôlée produit sur les rives droite et gauche du Rhône entre Vienne et Avignon.

| Côtes-du-Rhône | |

Le vignoble de Tain-l'Hermitage. | |

| Désignation(s) | Côtes-du-Rhône |

|---|---|

| Appellation(s) principale(s) | côtes-du-rhône |

| Type d'appellation(s) | AOC régionale |

| Reconnue depuis | 1937 |

| Pays | |

| Région parente | vignoble de la vallée du Rhône |

| Sous-région(s) | vallée du Rhône septentrionale et méridionale |

| Localisation | Rhône, Loire, Ardèche, Drôme, Vaucluse et Gard |

| Saison | deux saisons sèches (hiver et été) et deux saisons pluvieuses (automne et printemps) |

| Climat | tempéré méditerranéen |

| Superficie plantée | 73 000 hectares |

| Nombre de domaines viticoles | 7 000 exploitations, dont la superficie moyenne est de 10 ha |

| Cépages dominants | grenache noir N, syrah N, mourvèdre N, grenache blanc B, clairette B, marsanne B, roussanne B, bourboulenc B et viognier B |

| Vins produits | rouges, rosés et blancs |

| Production | 3,5 millions d'hectolitres (soit 465 millions de bouteilles) |

| Pieds à l'hectare | 4 000 pieds par hectare, soit maximum 2,5 m² par pied |

| Rendement moyen à l'hectare | 51 à 60 hectolitres par hectare[1] |

| modifier | |

Son aire de production correspond à une grande partie du vignoble de la vallée du Rhône car il s'agit d'une appellation régionale. D'autres appellations sont produites au sein du vignoble de la vallée du Rhône : côte-rôtie, condrieu, château-grillet, saint-joseph, cornas, saint-péray, crozes-hermitage, hermitage, Costières de Nîmes, côtes-du-rhône villages (avec de nombreuses dénominations géographiques internes), vinsobres, rasteau, gigondas, beaumes-de-venise, muscat de Beaumes-de-Venise, vacqueyras, châteauneuf-du-pape, lirac, Seguret, Valréas, Sablet et tavel.

Histoire modifier

Au XIIIe siècle, la viguerie d'Uzès fut divisée en deux. Il y eut la viguerie haute ou Cévennes, et la viguerie basse qui prit le nom de la Côte du Rhône. Les vins de la « Côte du Rhône » étaient réputés. Une réglementation intervient en 1650 pour protéger leur authenticité de provenance et garantir leur qualité[3].

Un premier édit royal daté du tenta de donner une identité vinicole à cette petite région. Il fut insuffisant et modifié en 1737 en ces termes :

« Tous les tonneaux de vin destinés pour la vente et transport du cru tant de Roquemaure que des lieux et paroisses voisines et contiguës : Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet et autres qui sont de qualités supérieures seront marqués sur l'un des fonds, étant pleins et non autrement, d'une marque de feu qui contiendra les trois lettres C D R signifiant Côte du Rhône avec le millésime de l'année[4]. »

Cette dénomination fit florès, puisqu'en 1783, un membre de l'Académie de Marseille indiquait que « La côte du Rhône est aussi renommée par la finesse de ses huiles que par le bouquet de ses vins[5]. »

- Union catholique des vignerons de la Côte du Rhône à Vergèze en 1900

Ce nom traversa le siècle puisqu'en 1869, un journal local avait pour titre La Côte du Rhône et qu'en 1890, Frédéric Mistral parle de « Costo dou Rose, renommée pour ses vins ». Ce n'est qu'au XXe siècle que la Côte du Rhône devient les Côtes du Rhône en s'étendant aux vignobles situés sur la rive gauche du Rhône. La création du Syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône en 1929, par Pierre Le Roy de Boiseaumarié, fut une étape décisive dans cette extension. Cette notoriété, acquise au fil des siècles, fut validée par les Tribunaux de Grande Instance de Tournon et d'Uzès en 1936. L'appellation fut créée par le décret du [6].

Vignoble modifier

Ils s'étendent de Vienne au nord jusqu'à Avignon au sud. Le vignoble se répartit en deux régions :

- les côtes du Rhône septentrionales (de Vienne à Livron-sur-Drôme) ;

- les côtes du Rhône méridionales (de Montélimar et Bourg-Saint-Andéol à Avignon).

La surface de production est de 73 000 hectares.

La production annuelle est en moyenne de 3,5 millions hectolitres (soit 465 millions de bouteilles) et provient de 7 000 exploitations, dont la superficie moyenne est de dix hectares. Seules 2 000 de ces exploitations sont des caves particulières ; les autres sont regroupées en coopératives.

L'appellation côtes-du-rhône comporte 171 communes sur six départements (Rhône, Loire, Ardèche, Drôme, Vaucluse et Gard), d'une superficie d'environ 44 000 hectares.

Encépagement modifier

Dans les décrets d'appellation, une distinction est faite entre les cépages principaux (indiqués par « M »), les variétés supplémentaires (indiquées par « S ») et celles autorisées (indiquées par « (A) »).

| Cépage | Appellations régionales | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Côtes du Rhône[7] | Côtes du Rhône Villages[8] | ||||

| Rouge et rosé | Blanc | Rouge | Rosé | Blanc | |

| Bourboulenc B | (A) | M | (A) | M | |

| Brun Argenté (Camarèse ou Vaccarèse) | (A) | (A) | (A) | ||

| Carignan N | (A) | (A) | (A) | ||

| Cinsaut | (A) | (A) | (A) | ||

| Clairette B | (A) | M | (A) | M | |

| Clairette rose | (A) | (A) | |||

| Counoise | (A) | (A) | (A) | ||

| Grenache blanc | (A) | M | (A) | M | |

| Grenache gris | (A) | (A) | |||

| Grenache noir | M | M | M | ||

| Marsanne | (A) | M | (A) | M | |

| Marselan | (A) | ||||

| Mourvèdre | S | S | S | ||

| Muscardin | (A) | (A) | (A) | ||

| Piquepoul blanc | (A) | (A) | (A) | (A) | |

| Piquepoul noir | (A) | (A) | (A) | ||

| Roussanne | (A) | M | (A) | M | |

| Syrah | S | S | S | ||

| Terret noir | (A) | (A) | (A) | ||

| Ugni blanc | (A) | (A) | (A) | (A) | |

| Viognier | (A) | M | (A) | M | |

Aire de production modifier

Département de l'Ardèche modifier

Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Étienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Péray, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône et Vion.

Département de la Drôme modifier

Beaumont-Monteux, Bouchet, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Érôme, Gervans, Larnage, La Roche-de-Glun, Livron-sur-Drôme, Mercurol, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison-sur-Lez, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pont-de-l'Isère, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Serves-sur-Rhône, Suze-la-Rousse, Tain-l'Hermitage, Taulignan, Tulette, Venterol et Vinsobres.

Département du Gard modifier

Aiguèze, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saze, Saint-Alexandre, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Tavel, Théziers, Tresques, Valliguières, Vénéjan et Villeneuve-lès-Avignon.

- Côtes-du-rhône de Rochefort-du-Gard.

- Côtes-du-rhône blanc de Saint-Paulet-de-Caisson.

Département de la Loire modifier

Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf et Vérin.

Département du Rhône modifier

Ampuis, Condrieu, Saint-Cyr-sur-le-Rhône et Tupin-et-Semons.

Département de Vaucluse modifier

Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès et Visan.

Vins et gastronomie modifier

Les côtes-du-rhône s'accordent avec une cuisine riche en fruits et légumes, relevée par de l'ail, du poivron ou de la tomate ainsi que par les herbes de Provence et l'huile d’olive[6].

Les vins blancs se marient traditionnellement avec du poisson, fruits de mer, fromage de chèvre et desserts[9].

Les vins rouges forment une alliance parfaite avec agneau, mouton, veau, bœuf, porc, volaille, lapin, gibier, charcuterie et fromage de brebis[9].

Les vins rosés mettent en valeur la cuisine méridionale ainsi que le poisson, la volaille, le lapin, les légumes et les fromages[9].

Les millésimes modifier

Ils correspondent à ceux du vignoble de la vallée du Rhône. Ils sont notés : année exceptionnelle  , grande année

, grande année  , bonne année ***, année moyenne **, année médiocre *.

, bonne année ***, année moyenne **, année médiocre *.

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caractéristiques |  | *** | *** |  |  |  |  | *** |  |  |

| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |

| Caractéristiques | *** | *** | ** | *** |  | ** | ** | ** | *** |  |

| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |

| Caractéristiques |  |  |  | *** |  | ** |  | *** |  |  |

| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | |

| Caractéristiques |  |  |  | ** | *** |  | *** | ** | ** |  |

| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |

| Caractéristiques | ** | * |  |  | *** | *** | ** | ** | *** |  |

| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | |

| Caractéristiques |  |  |  |  |  | *** |  |  | ** |  |

| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | |

| Caractéristiques |  |  |  |  |  | ** |  |  | ** | ** |

| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | |

| Caractéristiques | * |  |  | *** | ** |  |  | ** | ** | ** |

| 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | |

| Caractéristiques |  |  | ** |  | ** |  |  | ** |  |  |

Soit sur 90 ans, 24 années exceptionnelles, 26 grandes années, seize bonnes années, 22 années moyennes et deux années médiocres.

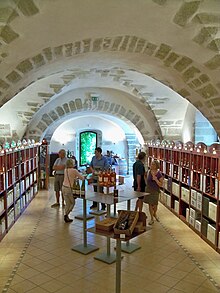

Caveaux de dégustation modifier

Une charte de qualité, à laquelle adhèrent caves et domaines, a été mise en place dans la vallée du Rhône par Inter Rhône[13]. Elle propose trois catégories différentes d'accueil en fonction des prestations offertes par les professionnels[14].

La première - dite accueil de qualité - définit les conditions de cet accueil. Un panneau à l'entrée doit signaler que celui-ci est adhérent à la charte. Ce qui exige que ses abords soient en parfait état et entretenus et qu'il dispose d'un parking proche. L'intérieur du caveau doit disposer d'un sanitaire et d'un point d'eau, les visiteurs peuvent s'asseoir et ils ont de plus l'assurance que locaux et ensemble du matériel utilisé sont d'une propreté irréprochable (sols, table de dégustation, crachoirs, verres)[13].

L'achat de vin à l'issue de la dégustation n'est jamais obligatoire. Celle-ci s'est faite dans des verres de qualité (minimum INAO). Les vins ont été servis à température idéale et les enfants se sont vu proposer des jus de fruits ou des jus de raisin. Outre l'affichage de ses horaires et des permanences, le caveau dispose de fiches techniques sur les vins, affiche les prix et offre des brochures touristiques sur l'appellation[13].

- Caveaux en côtes-du-rhône

La seconde - dite accueil de service - précise que le caveau est ouvert cinq jours sur sept toute l'année et six jours sur sept de juin à septembre. La dégustation se fait dans des verres cristallins voire en cristal. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il est chauffé l'hiver et frais l'été, de plus il dispose d'un éclairage satisfaisant (néons interdits). Sa décoration est en relation avec la vigne et le vin, une carte de l'appellation est affichée. Il dispose d'un site internet et fournit à sa clientèle des informations sur la gastronomie et les produits agroalimentaires locaux, les lieux touristiques et les autres caveaux adhérant à la charte. Des plus les fiches techniques sur les vins proposés sont disponibles en anglais[15]

- Caveaux en côtes-du-rhône

La troisième - dite accueil d'excellence - propose d'autres services dont la mise en relation avec d'autres caveaux, la réservation de restaurants ou d'hébergements. Le caveau assure l'expédition en France pour un minimum de vingt-quatre bouteilles. Il dispose d'un site Internet en version anglaise et le personnel d'accueil parle au moins l'anglais[16].

- Caveaux en côtes-du-rhône

Commercialisation modifier

La commercialisation des côtes-du-rhône se maintient à un excellent niveau. Au cours de la campagne 2009-2010, les ventes sur le marché français ont représenté 74 % et 26 % à l'exportation. Ces mises en marché sont le fait des caves coopératives qui arrivent en tête avec 64 %, viennent ensuite les caves indépendantes avec 33 %, puis les négociants-vinificateurs avec 3 %[17].

Sur le marché intérieur, arrivent en tête la grande distribution (29 %), suivie des cavistes et petits magasins (13 %), et des hôtels-restaurants (11 %). Les ventes directes sur le lieu de production et le hard-discount représentent chacun 10 % des parts de marché[17].

L'exportation représente plus du quart du marché. Les principaux pays acheteurs sont[17] :

- Royaume-Uni : 20 %

- États-Unis : 17 %

- Belgique/Luxembourg : 11 %

- Canada : 10 %

- Allemagne : 8 %

- Pays Scandinaves : 7 %

- Suisse : 6 %

- Pays-Bas : 4 %

- Japon : 3 %

- Chine : 2 %

- Autres destinations : 12 %

Notes et références modifier

- Décret du 14 octobre 2009.

- Références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine.

- Les vins de Roquemaure.

- Arrêt de 1737 et prescription sur la côte du Rhône.

- Mémoire sur la culture de l'olivier et la manière d'extraire l'huile des olives, Aix, 1783, p. 218 à 223.

- Mairie d'Avignon, Vins et gastronomie en côtes-du-rhône.

- Décret sur l'AOC Côtes du Rhône, Légifrance, .

- Décret sur l'AOC Côtes du Rhône villages, Légifrance, .

- Mariage mets et côtes-du-rhône.

- Yves Renouil (sous la direction), Dictionnaire du vin, éd. Féret et fils, Bordeaux, 1962.

- Alexis Lichine, Encyclopédie des vins et alcools de tous les pays, éd. Robert Laffont-Bouquins, Paris, 1984.

- Les millésimes de la vallée du Rhône.

- Les exigences de la charte de qualité d'Inter Rhône.

- Charte de qualité des caveaux de dégustation de la vallée du Rhône.

- Les exigences de la charte de qualité d'Inter Rhône : Accueil de service.

- Les exigences de la charte de qualité d'Inter Rhône : Accueil d'excellence.

- Analyse de la commercialisation par Inter-Rhône.

Bibliographie modifier

- Philippe Huguier, Vins des Côtes-du-Rhône, Éd. A. Robert, Marseille, 1973.

- Pierre Le Roy de Boiseaumarié, Histoire de l'appellation Côtes du Rhône, Éd. Reflets Méditerranées, Avignon, 1978.

- Pierre Charnay, Vignobles et vins des Côtes-du-Rhône, Éd. Aubanel, Avignon, 1985.

- Robert W. Mayberry, Wines of the Rhône Valley, a guide to origins, Rowman & Littlefield Publishers, Totawa, New Jersey, U.S.A., 1987.

- Guy Jacquemont et Patrick Galant, Le Grand Livre des Côtes-du-Rhône, Éd. du Chêne, Paris, 1988.

- Charles Pomerol, sous la direction de, Terroirs et vins de France. Itinéraires œnologiques et géologiques, Éd. du BRGM, Orléans, 1990.

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

- Vignoble de la vallée du Rhône

- Cellier des Dauphins

- Viticulture en France

- Liste des vins primeurs

- Route des vins des Côtes du Rhône

- Inter Rhône

- Concours des vins d'Orange

- Marc des côtes-du-rhône