Анатомия птиц

Анатомия птиц — строение тела птиц. Характеризуется уникальными адаптациями, прежде всего предназначенными для полета. У птиц развит лёгкий скелет, легкая и мощная мышечная система, которая, наряду с сосудистой и дыхательной системами способна выдерживать очень интенсивный метаболизм, необходимый для полёта. Развитие клюва также привело к образованию характерной пищеварительной системы. Все эти анатомические свойства птиц привели к выделению их в отдельный класс позвоночных.

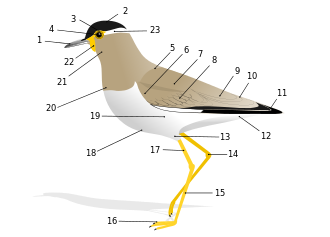

- 1 — клюв;

- 2 — голова;

- 3 — радужная оболочка;

- 4 — зрачок;

- 5 — спина;

- 6 — малые кроющие крыла;

- 7 — плечо;

- 8 — кроющие второстепенных маховых;

- 9 — кроющие первостепенных маховых;

- 10 — надхвостье;

- 11 — первостепенные маховые;

- 12 — подхвостье;

- 13 — бедро;

- 14 — предплюсневой сустав;

- 15 — плюсна;

- 16 — пальцы;

- 17 — голень;

- 18 — брюхо;

- 19 — бок;

- 20 — грудь;

- 21 — горло;

- 22 — серёжка.

- 23 - глазная сетка

Скелет править

Дыхательная система править

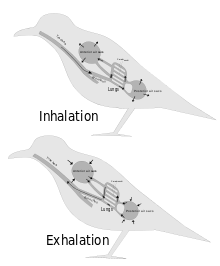

Для обеспечения интенсивного обмена веществ при полёте птицам необходимо много кислорода. В процессе эволюции у птиц сложилась уникальная система, так называемое непрерывное дыхание. Вентиляция лёгких происходит при помощи воздушных мешков, которые имеются в настоящее время только у птиц (вероятно, они были и у динозавров).

Воздушные мешки сами не осуществляют газообмен, а хранят воздух и действуют как меха, поддерживая поток свежего воздуха через лёгкие в одном направлении как при вдохе, так и при выдохе[1].

При течении воздуха через систему мешков и лёгкие не происходит смешивания богатого кислородом и бедного кислородом воздуха, в отличие от дыхательной системы млекопитающих. Благодаря этому парциальное давление кислорода в лёгких птиц сохраняется таким же, как и в воздухе, что приводит к более эффективному газообмену как по кислороду, так и по углекислому газу. Кроме того, воздух проходит через лёгкие как на вдохе, так и на выдохе, за счёт воздушных мешков, служащих резервуаром для следующей порции воздуха.

Лёгкие птиц не содержат альвеол, как у млекопитающих, а состоит из миллионов тонких парабронхов, соединённых на концах с дорсобронхами и вентобронхами. Вдоль каждого парабронха проходит капилляр. Кровь в них и воздух в парабронхах двигаются во встречных направлениях. Газообмен происходит через аэрогематический барьер.

Кровеносная система править

У птиц четырёхкамерное сердце, так же как у большинства млекопитающих и у некоторых рептилий (например, крокодилов). Такое деление повышает эффективность кровеносной системы, разделяя кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами и кровь насыщенную продуктами обмена. В отличие от млекопитающих, у птиц сохранилась правая дуга аорты. Для поддержания активности сердце бьётся очень часто, например, у рубиновогорлого колибри частота сердечных сокращений может достигать 1200 в минуту (примерно 20 ударов в секунду)[2].

Пищеварительная система править

Птичий пищевод довольно растяжим, в особенности у тех птиц, которые по образу жизни вынуждены заглатывать крупную пищу (например, рыбу). У многих птиц часто встречается зоб — расширение пищевода, богатое железа́ми. Зоб служит хранилищем для пищи у тех птиц, которые питаются большим количеством пищи сразу, а затем длительно голодают. У таких птиц пища попадает в зоб, а затем постепенно поступает в желудок. У других птиц (куриные, попугаи) зоб начинает первичное расщепление пищи, и в желудок она поступает уже в полупереваренном виде. У хищных птиц зоб накапливает неперевариваемые частицы корма — перья, кости, шерсть и прочее, которые затем отрыгиваются в виде погадок. Зобные железы некоторых птиц (например, голубей) вырабатывают особый творожистый секрет — «птичье молоко» (зобное молоко), который используется для выкармливания птенцов. Молоко образуется и у самцов, и у самок. У фламинго и пингвинов похожий секрет выделяют железы пищевода и желудка.

Передний отдел желудка птиц называется железистый желудок; он подвергает пищу химической обработке, а задний отдел — мускульный желудок — обрабатывает пищу механически.

Железистый отдел желудка развит больше и лучше у тех птиц, которые заглатывают большой объём пищи за раз. Здесь из желез выделяются различные ферменты, помогающие растворить попавшую сюда пищу. Секрет пищеварительных желез птиц весьма эффективен. У многих хищных птиц он частично растворяет кости, а у рыбоядных — рыбью чешую. Однако у сов и сорокопутов кости не перевариваются. У всех видов птиц не перевариваются хитин, кератин и клетчатка (лишь частично усваивается у голубей, кур и уток благодаря живущим в кишечнике бактериям).

Мускульный отдел желудка отделен от кишечника сфинктером — кольцеобразным мускулом-сгибателем, который препятствует проникновению в кишки обломков костей и других непереваренных частиц. Мускульный желудок у зерноядных и питающихся членистоногими птиц (голуби, страусы, журавли, воробьиные, гуси, куры), как следует из его названия, отличается развитой мускулатурой, образующей сухожильные диски. В обработке пищи участвуют даже стенки желудка. У других птиц (плотоядные и рыбоядные) мускулатура мускульного отдела желудка развита не сильно, и здесь продолжается по большей части химическая обработка пищи с помощью ферментов поступающих сюда из железистого желудка. Трубчатые железы мускульного желудка многих птиц образуют кутикулу: твёрдую кератиновую оболочку, которая так же помогает механически обрабатывать пищу (перетирать). Некоторые птицы заглатывают камешки, стеклышки, косточки и прочее так же для лучшего перетирания пищи.

У рыбоядных птиц есть ещё и пилорический мешок, третий отдел желудка, в котором пища дополнительно подвергается ещё более тщательной обработке.

Переваренная в желудке пища поступает в двенадцатиперстную кишку, затем в тонкий кишечник. У многих птиц есть и слепые кишки, несущие пищеварительные функции, однако у некоторых птиц слепые кишки являются рудиментами. Наиболее развиты слепые кишки у растительноядных птиц.

Прямая кишка накапливает непереваренные остатки пищи, она переходит в клоаку. Клоака — орган, общий для птиц и их предков пресмыкающихся. В клоаку также открываются выводные протоки мочевой и половой систем. На спинной стороне клоаки расположена фабрициева сумка, орган, значительно редуцированный у взрослых птиц (начиная с 8—9-месячного возраста), но нормально функционирующий у молодых. Фабрициева сумка образует лимфоциты и оксифильные лейкоциты.

Печень птиц очень велика относительно размеров их тела, её желчные протоки впадают в двенадцатиперстную кишку. У большинства птиц есть и желчный пузырь, который снабжает большим количеством желчи кишечник для обработки водянистой и жирной пищи.

Поджелудочная железа птиц имеет разные формы и всегда хорошо развита, значительно больше, чем аналогичный орган у млекопитающих относительно размеров их тела. Поджелудочная железа крупнее у зерноядных и мельче у плотоядных птиц.

Процесс пищеварения проходит у птиц быстро и энергично. Мясо и плоды усваиваются быстрее, семена и зерна — медленнее. В течение суток птица может съесть очень много, и намного превысить необходимый минимум питательных веществ. Так, мелкие совы, например, переваривают мышь за 4 часа, воробьиные водянистые ягоды за 8—10 минут. Зерна у курицы перевариваются в течение 12—24 часов. Насекомоядные насыщаются 5—6 раз на дню, зерноядные два раза. Один-два раза в день кормятся хищные птицы. Мелкие птицы съедают за сутки около 1/4 своей массы, крупные около 1/10. Птенцы едят больше и чаще, чем взрослые птицы. Так, большая синица приносит пищу птенцам примерно 350—390 раз в сутки, а американский крапивник около 600 раз. Таким образом становится наглядным значение насекомоядных птиц в природе и жизни человека. По подсчетам Э. Н. Головановой (1975), семья скворцов поедает 70—80 г насекомых в сутки. В гнездовой период пара скворцов очищает 70 деревьев от гусениц непарного шелкопряда, 40 деревьев — от дубовой листовёртки.

Потребность организма птиц в воде невелика. Кожное испарение птиц незначительно, кроме того, вода из мочи всасывается обратно, когда моча находится в верхнем отделе клоаки. Плотоядные и плодоядные птицы не пьют вовсе.

Покровная система править

Перья править

Тело птицы почти полностью покрыто перьями, являющимися производными чешуй рептилий и на ранних стадиях развивающихся сходным образом. Участки кожи, покрытые перьями (чаще всего полосами) — птерилии, свободные промежутки между ними — аптерии. Перья несколько отличаются по строению в зависимости от функции и расположении на теле. Главный пигмент — меланин, дающий все цвета от чёрного до жёлтого, но так же имеются и дополнительные (каротиноиды), например, у фазанов брачном наряде — красный астаксантин, зооксантин обеспечивает ярко-желтую окраску, например, у канареек, кроме того имеются уникальные каротиноиды у африканских турако (порфирин (красный) и тураковердин (зеленый), отличаются содержанием меди и железа соответственно).

Линька у многих видов взрослых птиц происходит дважды в год: до и после размножения, но существует множество вариантов. Механизм — расслоение эпидермиса с последующим выпадением перьев, причем эпидермис слоится и на аптериях (неоперенных участках) тоже. Смена перьев идет в определённом порядке, обусловленном гормонами гипофиза и щитовидной железы. Перед сезоном размножения обычно меняются только контурные, обуславливающие брачный наряд, а после размножения — тотальная смена (тоже по определённой схеме: как правило, от туловища к концам тела и таким образом, чтобы не вредить полету). У мелких обычно идет быстро, у крупных может идти и весь год (орлы). У водоплавающих линька идет очень бурно, поэтому после сезона размножения они не способны летать, вынуждены прятаться.

Роговые покровы плюсны править

Плюсна, пальцы, а иногда и часть голени птиц покрыты чешуйками или роговыми пластинками, расположение которых является важным систематическим признаком для некоторых видов. В некоторых случаях пластинки и чешуйки дифференцируются по типам. У птиц с оперенной плюсной чешуйки могут отсутствовать.

Рамфотека и подотека править

Основная статья: Рамфотека

Ткани клюва болотных птиц содержат большое количество телец Гербста, что позволяет им ощущать даже незначительные колебания давления воды при поиске пищи.

У всех ныне существующих птиц надклювье подвижно относительно черепной коробки, но степень подвижности у разных видов отличается.

Область между клювом и глазом птицы называется уздечка. Она иногда неоперена и может быть окрашена, как, например, у баклановых.

Подотека — плотный чешуйчатый покров на ногах птицы.

Клюв править

Основная статья: Клюв

Клюв — орган, в наиболее типичной форме характерный для птиц. Клюв используется для питания, ухода за оперением, охоты, манипулирования предметами, агрессивного поведения, ухаживаний, кормления птенцов. Несмотря на различия в размерах, форме и окраске клюва у разных видов птиц, он всегда имеет одинаковое строение и образован двумя беззубыми челюстями (надклювьем и подклювьем) и защитным роговым чехлом (рамфотекой). У большинства видов в клюве расположены ноздри для дыхания.

Иммунная система править

Иммунная система птиц сходна с иммунной системой других челюстноротых. Птицы обладают как врождённым, так и приобретённым иммунитетом. Птицы подвержены опухолям, иммунным дефицитам и аутоиммунным заболеваниям.

Фабрициева сумка править

Функция править

Клоакальная бурса (Фабрициева сумка) — орган лимфатической системы птиц, который участвует в процессе адаптивного гуморального иммунитета. Она присутствует у птиц, не достигших половой зрелости, а после полового созревания не визуализируется.

Анатомия править

Клоакальная (Фабрициева) сумка — круговая сумка, прикреплённая к верхнезадней части клоаки. Она имеет складчатую поверхность, на которой расположены более 10 тысяч фолликулов, окружённых соединительной тканью и мезенхимой. Каждый фолликул содержит в себе около 150 тысяч B-лимфоцитов[3].

Примечания править

- ↑ Ritchison, Gary Ornithology (Bio 554/754):Bird Respiratory System. Дата обращения: 18 мая 2010. Архивировано 17 августа 2020 года.

- ↑ June Osborne. The Ruby-Throated Hummingbird (англ.). — University of Texas Press, 1998. — P. 14. — ISBN 0-292-76047-7.

- ↑ Nándor Nagy, Attila Magyar, Csaba Dávid, Mohamed Khalifa Gumati, Imre Oláh. Development of the follicle-associated epithelium and the secretory dendritic cell in the bursa of fabricius of the guinea fowl (Numida meleagris) studied by novel monoclonal antibodies (англ.) // The Anatomical Record. — 2001. — Vol. 262, iss. 3. — P. 279–292. — ISSN 1097-0185. — doi:10.1002/1097-0185(20010301)262:3<279::AID-AR1038>3.0.CO;2-I. Архивировано 24 июня 2021 года.

Литература править

- Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. — 2‑е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1986. — Т. 6 : Птицы / под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева. — 527 с. : ил.

- Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. Птицы // Зоология позвоночных. — М.: Академия, 2013. — С. 293—368. — 464 с. — ISBN 978-5-7965-7971-4.

В другом языковом разделе есть более полная статья Bird anatomy (англ.). |