ExpressCard

Express Card(エクスプレスカード)は、PCカードに代わるパソコン(ノートパソコン)用小型カード型インターフェース、およびその規格による拡張カード。IBM、インテル、テキサス・インスツルメンツ、デル、ヒューレット・パッカード、マイクロソフト、レキサー・メディア、SCM Microsystemsといった各社の協業で、規格策定団体PCMCIAにおいて2003年に策定された。

概要

編集PCカードの後継として開発されたものである。PCカードがデスクトップPC用の拡張バス規格ISAを、CardBusではPCIバスを基にモバイル向けに規格化されて来ているように、ExpressCardではPCI ExpressバスとUSB2.0を基に設計・規格化されている。バスの性能・能力的には、現在PCカードで使われている機能は、再設計によってすべてExpressCardに置き換えることも可能である。ただし、PCカードとの物理的な互換性はない。

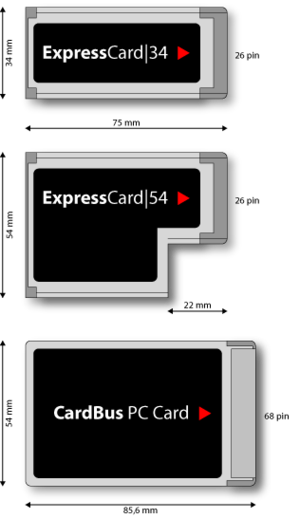

接続インタフェースにはPCI Express x1とUSB2.0が用いられ、通常はそのうちのどちらか一方を使用する。サイズは幅が34mmのExpressCard/34と54mm のExpressCard/54があり、どちらも長さ75mm、厚み5mmである。製品にExpressCardスロットを搭載する際、「ExpressCard/34カード」又は「ExpressCard/34及びExpressCard/54」に対応し利用出来る事が条件となっている。

各社のノートPCがPCI Expressに対応したチップセットを採用するに連れてExpressCardの採用例も一定数存在していた。

PC Card/CardBusからExpressCardへの移行は2005年頃から本格的に始まった。傾向としてはコンシューマ向けノートPCの対応が早く、一方の法人向け製品ではCardBusの採用や併設が長く続いており、2010年頃まではCardBusスロットを持つ製品の提供されていた。移行の特に初期では、筐体寸法に余裕のある大型の機種でPCカードとExpressCardの両スロット併設とした例や、本体・ドッキングステーションのいずれか片方にExpressCardスロット、もう一方にCardBusスロットを配置する製品なども提供された。

2018年現在、ExpressCardを搭載するノートPCはほとんど存在しない。理由はいくつか考えられ、2010年に規格策定団体であるPCMCIAが解散したことや、後発となるUSB3.0やThunderboltなどの利便性に優れた規格に代替されていったことや、Ultrabookに代表される小型薄型化により物理的なスペース確保が難しくなったこと、ノートPCのコストダウンが一段と進んだ影響によりコネクタの実装すら省かれつつあることなどが挙げられる。

ピン配列

編集| ピン | 信号 |

|---|---|

| 1 | GROUND |

| 2 | USB データ- |

| 3 | USB データ+ |

| 4 | CP USB # |

| 5 | 予備 |

| 6 | 予備 |

| 7 | 予備 |

| 8 | SMBus CLK |

| 9 | SMBus データ |

| 10 | +1.6V |

| 11 | WAKE # |

| 12 | +3.3V AUX |

| 13 | Power Switch # |

| 14 | +3.3V |

| 15 | +3.3V |

| 16 | Clock Request # |

| 17 | CPPE # |

| 18 | Ref CLK- |

| 19 | Ref CLK+ |

| 20 | GROUND |

| 21 | PERn0 |

| 22 | PERp0 |

| 23 | GROUND |

| 24 | PETn0 |

| 25 | PETp0 |

| 26 | GROUND |

- 1 - 5ピンがUSB2.0端子、10 - 26ピンがPCI Express端子。