月岡芳年

月岡 芳年(つきおか よしとし、天保10年3月17日〈1839年4月30日〉- 明治25年〈1892年〉6月9日)は、幕末から明治中期にかけて活動した浮世絵師。姓は吉岡(よしおか)、後に月岡。本名は月岡 米次郎(つきおか よねじろう)。画号は、一魁斎 芳年(いっかいさい よしとし)、魁斎(かいさい)、玉桜楼(ぎょくおうろう)、咀華亭(そかてい)、子英(しえい)。最後は大蘇 芳年(たいそ よしとし)を用いた。

| 月岡 芳年 | |

|---|---|

| |

| 本名 | 吉岡 米次郎(よしおか よねじろう) |

| 誕生日 | 天保10年3月17日(1839年4月30日) |

| 出生地 | |

| 死没年 | 明治25年(1892年)6月9日 (満53歳没) |

| 死没地 | |

| 国籍 | |

| 芸術分野 | 浮世絵 |

| 教育 | 歌川国芳門下 |

| 代表作 | 『英名二十八衆句』 『奥州安達がはらひとつ家の図』 『大日本名将鑑』 『月百姿』 『新形三十六怪撰』 |

| 後援者 | 秋山武右衛門(地本問屋「滑稽堂」) |

| 影響を受けた 芸術家 | 歌川国芳(師事)と歌川派、月岡雪斎(師事)、四条派(師事) |

| 影響を与えた 芸術家 | 水野年方、伊藤晴雨、江戸川乱歩、三島由紀夫、横尾忠則、ほか |

河鍋暁斎、落合芳幾、歌川芳藤らは歌川国芳に師事した兄弟弟子の関係にあり、特に落合芳幾は競作もした好敵手であった。また、多くの浮世絵師や日本画家とその他の画家が、芳年門下もしくは彼の画系に名を連ねている(後述)。

概説 編集

歴史絵、美人画、役者絵、風俗画、古典画、合戦絵など多種多様な浮世絵を手がけ、各分野において独特の画風を見せる絵師である。多数の作品があるなかで決して多いとは言えない点数でありながら、衝撃的な無惨絵の描き手としても知られ、「血まみれ芳年」の二つ名でも呼ばれる。浮世絵が需要を失いつつある時代にあって最も成功した浮世絵師であり、門下からは日本画や洋画で活躍する画家を多く輩出した芳年は、「最後の浮世絵師」と評価されることもある。昭和時代などは、陰惨な場面を好んで描く絵師というイメージが勝って一般的人気(専門家の評価とは別)の振るわないところがあったが、その後、画業全般が広く知られるようになるに連れて、一般にも再評価される絵師の一人となっている。

生涯 編集

※新暦導入以前(1872年以前)の日付は和暦による旧暦を主とし、丸括弧内に西暦(1582年以降はグレゴリオ暦)を添える。同年4月(4月)は旧暦4月(新暦4月)、同年4月(4月か5月)は旧暦4月(新暦では5月の可能性もあり)の意。

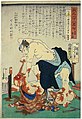

今昔物語集や宇治拾遺物語に書かれた説話が題材で、盗賊の袴垂(はかまだれ)が笛を吹いている藤原保昌に襲い掛かろうとするが、保昌の人を寄せ付けない気配により動けない様子を描いている。この作品は芳年の代表作のひとつと見なされている[2]。

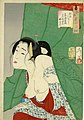

黒塚の鬼婆伝説を題材にした一図。気狂いして食人鬼と化した老女が今宵もまた捕らえてきた身重の女を吊るして今まさに解体しようとしている場面である。1885年(明治18年)に刊行されたが、明治政府は風俗壊乱としてこれを発禁処分にした。

天保10年3月17日(1839年4月30日)、江戸新橋南大坂町(武蔵国豊島郡新橋南大坂町[現・東京都中央区銀座八丁目6番]。他説では、武蔵国豊島郡大久保[現・東京都新宿区大久保])の商家である吉岡兵部の次男・米次郎として生まれる。のちに、京都の画家の家である月岡家・月岡雪斎の養子となる(自称の説有り、他に父の従兄弟であった薬種京屋織三郎の養子となったのち、初めに松月という四条派の絵師についていたが、これでは売れないと見限って歌川国芳に入門したという話もある)。

嘉永3年(1850年)、12歳で歌川国芳に入門(1849年説あり)。武者絵や役者絵などを手掛ける。

嘉永6年(1853年)、15歳のときに『画本実語教童子教余師』に吉岡芳年の名で最初の挿絵を描く。同年錦絵初作品『文治元年平家一門海中落入図』(大判3枚続)を一魁斎芳年の号で発表。

慶応元年(1865年)に祖父の弟である月岡雪斎の画姓を継承、中橋に居住した。

慶応2年(1866年)には橘町2丁目に住し、同年12月から慶応3年(1867年)6月にかけて、兄弟子の落合芳幾と競作で『英名二十八衆句』を表す。これは歌舞伎の残酷シーンを集めたもので、芳年は28枚のうち半分の14枚を描く。一連の血なまぐさい作品のなかでも、殊に凄まじいものであった。明治元年(1868年)、『魁題百撰相』を描く。これは、彰義隊と官軍の実際の戦いを弟子の旭斎年景とともに取材した後に描いた作品である。続いて、明治2年(1869年)頃までに『東錦浮世稿談』などを発表する。この頃、桶町、日吉町に住む。

明治3年(1870年)頃から神経衰弱に陥り、極めて作品数が少なくなる。1872年(明治4年/明治5年)、自信作であった『一魁随筆』のシリーズが人気かんばしくないことに心を傷め、やがて強度の神経衰弱に罹ってしまう。翌1873年(明治6年)には立ち直り、新しい蘇りを意図して号を大蘇芳年に変える。また、従来の浮世絵に飽き足らずに菊池容斎の画風や洋風画などを研究し、本格的な画技を伸ばすことに努め、歴史的な事件に取材した作品を多く描いた。

1874年(明治7年)、6枚つながりの錦絵『桜田門外於井伊大老襲撃』を発表。芳幾の新聞錦絵に刺激を受け、同年には『名誉新聞』を開始、1875年(明治8年)、『郵便報知新聞錦絵』を開始。これは当時の事件を錦絵に仕立てたもの。1876年(明治9年)、南金六町に住む。

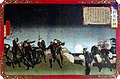

1877年(明治10年)に西南戦争が勃発し、この戦争を題材とした錦絵の需要が高まると、芳年自身が取材に行ったわけではないが、想像で西南戦争などを描いた。

1878年(明治11年)には丸屋町に住んでおり、天皇の侍女を描いた『美立七曜星』が問題になる。1879年(明治12年)に再び南金六町に戻り、さらに宮永町へ転居しているが、この時期、手伝いにきていた坂巻婦人の娘・坂巻泰と出会っている。 1882年(明治15年)、絵入自由新聞に月給百円の高給で入社するが、1884年(明治17年)に『自由燈』に挿絵を描いたことで絵入自由新聞と問題になる。また、『読売新聞』にも挿絵を描く。1883年(明治16年)、『根津花やしき大松楼』に描かれている幻太夫との関係も生じるが、別れ、翌1884年(明治17年)、坂巻泰と正式に結婚する。

1885年(明治18年)、代表作『奥州安達が原ひとつ家の図』などによって『東京流行細見記』(当時の東京府における人気番付)明治18年版の「浮世屋絵工部」、すなわち「浮世絵師部門」で、落合芳幾・小林永濯・豊原国周らを押さえて筆頭に挙げられ、名実共に明治浮世絵界の第一人者となる。この頃から、縦2枚続の歴史画、物語絵などの旺盛な制作によって新風を起こし、門人も80名を超していた。この年、浅草須賀町に移る。

1886年(明治19年)10月、やまと新聞社に入社、錦絵『近世人物誌』を2年継続して掲載する。

1888年(明治21年)、「近世人物誌」を20でやめ、錦絵新聞附録とする。この時期までに200人余りの弟子がいたといわれる。

その後、『大日本名将鑑』『大日本史略図会』『新柳二十四時』『風俗三十二相』『月百姿』『新撰東錦絵』などを出し、自己の世界を広げて浮世絵色の脱した作品を作るが、それに危機を覚えてか、本画家としても活躍し始める。『月百姿』のシリーズは芳年の歴史故事趣味を生かした、明治期の代表作に挙げられる。また、弟子たちを他の画家に送り込んでさまざまな分野で活躍させた。

1891年(明治24年)、ファンタジックで怪異な作品『新形三十六怪撰』の完成間近の頃から体が酒のために蝕まれていき、再び神経を病んで眼も悪くし、脚気も患う。また、現金を盗まれるなど不運が続く。5、6年暮らした浅草の自宅の家相がよくないと聞き、日本橋浜町に新築するため、本所亀沢町に仮寓する[3]。

1892年(明治25年)、新富座の絵看板を右田年英を助手にして製作するものの、病状が悪化し、巣鴨病院に入院する。病床でも絵筆を取った芳年は松川の病院に転じるが、5月21日に医師に見放されて退院。6月9日、東京市本所区藤代町(現・東京都墨田区両国)の仮寓(仮の住まい)で脳充血のために死亡した(享年54、満53歳没)。しかし、『やまと新聞』では6月10日の記事に「昨年来の精神病の気味は快方に向かい、自宅で加療中、他の病気に襲われた」とある。

芳年の墓は新宿区新宿の専福寺にある。法名は大蘇院釈芳年居士。1898年(明治31年)には岡倉天心を中心とする人々によって向島百花園内に記念碑(月岡芳年翁之碑)が建てられた。

画風・画題 編集

江戸川乱歩や三島由紀夫などの偏愛のため「芳年といえば無惨絵」と思われがちであるが、その画業は幅広く、歴史絵・美人画・風俗画・古典画にわたる。近年はこれら無惨絵以外の分野でも再評価されてきている。師匠・歌川国芳譲りの武者絵が特に秀逸である。

もともと四条派の画家に弟子入りしたためか、本人の曰く「四条派の影響を強く受けた」肉筆画も手がけている。彼自身、浮世絵だけを学ぶことをよしとしなかったため、様々な画風を学んでいる。写生を重要視している。

芳年の絵には師の国芳から受け継いだ華麗な色遣い、自在な技法が見える。しかし、師匠以上に構図や技法の点で工夫が見られる。動きの瞬間をストップモーションのように止めて見せる技法は、昭和期以降に発展してきた漫画や劇画にも通じるものがあり、劇画の先駆者との評もある。

歴史絵・武者絵 編集

『大日本史略図会』中の日本武尊や、1883年(明治16年)の大判3枚続『藤原保昌月下弄笛図』(千葉市美術館所蔵)など、芳年には歴史絵の傑作がある。明治という時代のせいか、彼の描く歴史上の人物は型どおりに納まらず、近代の自意識を感じさせるものとなっている。

美人画・風俗画 編集

美人画・風俗画も手がけており、『風俗三十二相』でみずみずしい女性たちを描いた。

無惨絵 編集

初期の作品『英名二十八衆句』(落合芳幾との競作)では、血を表現するにあたって、染料に膠を混ぜて光らすなどの工夫をしている。この作品は歌川国芳(一勇斎国芳)の『鏗鏘手練鍛の名刃(さえたてのうちきたえのわざもの)』に触発されて作られた。これは芝居小屋の中の血みどろを参考にしている。当時はこのような見世物が流行っていた。

芳年は写生を大切にしており、幕末の動乱期には斬首された生首を、明治元年(1868年)の戊辰戦争では戦場の屍を弟子を連れて写生している。しかし、想像力を駆使して描くこともあり、1885年(明治18年)に刊行された代表作『奥州安達が原ひとつ家の図』など、その一例と言える。責め絵(主に女性を縛った絵)で有名な伊藤晴雨は、この絵を見た後、芳年が多くの作品で実践するのと同じく実際に妊婦を吊るして写生したのか気になり、妻の勧めで妊娠中の彼女を吊るして実験したという。そうして撮った写真を分析したところ、おかしな点があったため、モデルを仕立てての写生ではなく想像によって描かれたという結論に達した。その後、芳年の弟子にこのことを話すと、弟子は「師匠がその写真を見たら大変喜ぶだろう」と答えたという。

その他の画題 編集

月に対しては名前のせいもあって思い入れがあるようで、月の出てくる作品が多く、『月百姿』という100枚にもおよぶ連作も手がけている。これは芳年晩年の傑作とされる。幽霊画も『幽霊之図』『宿場女郎図』などを描いており、芳年自身が女郎の幽霊を見たといわれている。

作品 編集

月岡芳年の画家としての活躍は21歳から54歳までの33年間である。晩年の弟子山中古洞の分析では、芳年の作品のテーマは約500ほどであり、同じテーマの作品を複数製作することも多く、なかには同じテーマで100点もの作品を作った例もある。そのために芳年の生涯での製作作数は1万にも及ぶと見られている。またそれ以外にも本、雑誌、新聞などの挿絵が無数にあり、多くの浮世絵作家の中でも三代豊国や葛飾北斎に次ぐ多作家であろうとされている[4]。

錦絵 編集

- 「正清三韓退治図」大判3枚続 元治元年(1864年) 神戸市立博物館所蔵

- 『和漢百物語』 大判25枚揃 慶応1年

- 『美勇水滸伝』 中判揃物 慶応2年

- 『英名二十八衆句』 大判28枚揃 慶応2年‐慶応3年 芳幾と合作

- 「稲田九蔵新助」

無惨絵、いわゆる「血まみれ芳年」の一点 - 「直助権兵衛」

無惨絵、いわゆる「血まみれ芳年」の一点

- 『魁題百撰相』 大判65枚揃 慶応4年‐明治2年

- 秀頼公北之方(千姫)

- 『一魁随筆』 大判13枚揃 明治5年‐明治6年

- 「郵便報知新聞第五三二号」 大判 明治8年(1885年)北九州市立美術館所蔵

- 『大日本名将鑑』 大判51枚目録共52枚揃 明治10年‐明治15年

- 天岩戸を引き開けるアメノタヂカラオ

- 『芳年武者无類』 大判32枚揃 明治16年‐明治18年

- 牛若丸(源義経)と熊坂長範の決闘

- 『新撰東錦絵』 大判2枚続 23組 明治18年‐明治19年

- 『月百姿』 大判100枚揃 明治18年‐明治25年

- 史進を描いた『史家村月夜』

- 『稲葉山の月』。人物は豊臣秀吉。

- 斎藤利三を描いた『月下乃斥候』

- 朱雀門の鬼と合奏する源博雅を描いた『朱雀門の月』

- 鹿を仕留める源経基を描いた『貞観殿月』

- 孫悟空と月の兎を描いた『玉兎』

- 赤壁に遊ぶ蘇軾を描いた『赤壁月』

- 「魯智深爛酔打壤五台山金剛神之図」大判縦2枚続 明治20年(1887年)

- 『風俗三十二相』 大判32枚目録共33枚揃 「遊歩がしたさう 明治年間妻君之風俗」など 城西大学水田美術館所蔵 明治21年

- 『風俗三十二相』の一枚。

- 『新形三十六怪撰』 大判36枚揃 明治22年‐明治25年

- 皿屋敷 お菊の霊

その他作品は多数ある。

- 『東海道 舞坂』

- 『近世侠義傳 盛力民五郎』

- 東京招魂社内外人競馬図(靖国神社の競馬) 1871年(明治4年)

- 三河一向一揆を描いた『大樹寺御難戦之図 三河後風土記之内』

- 佐賀の乱を描いた『皇国一新見聞誌 佐賀の事件』

- 西南戦争を描いた『鹿児島暴徒出陣図』

- 『松竹梅湯嶋掛額』(八百屋お七)

肉筆浮世絵 編集

| 作品名 | 技法 | 形状・員数 | 寸法(縦x横cm) | 所有者 | 年代 | 落款・印章 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 佐久間盛政羽柴秀吉を狙う(太閤記) | 著色 | 幕絵1枚 | 195.0x900.0 | 福富太郎コレクション資料室 | 1864年(元治元年)頃 | 款記「一魁齋芳年」/花押 | 甲府道祖神祭礼で使われた幕絵。 |

| 曝首図 | 紙本淡彩 | 専福寺 | 1863年(文久3年) | ||||

| 深夜の訪問図 | 絹本著色 | 浮世絵太田記念美術館 | |||||

| 雪中常盤御前図 | 絹本著色 | 浮世絵太田記念美術館 | |||||

| 国芳肖像 | 紙本著色 | 浮世絵太田記念美術館 | |||||

| 猿田彦図 | 絹本著色 | 千葉市美術館 | |||||

| 羽衣図 | 絹本著色 | 東京国立博物館 | |||||

| 幽霊図 | 絹本著色 | 福岡市博物館 | 顔が女性器の幽霊の絵 | ||||

| ま組消防隊 | 絵馬 | 赤坂氷川神社 | 1889年(明治12年) | ||||

| 不動明王図 | 絵馬 | 成田山資料館 | 1885年(明治18年) | ||||

| 藤原保昌月下弄笛図 | 絹本淡彩 | 1幅 | 140.8x78.7 | ウースター美術館[5] | 1882年(明治15年) | 第一回内国絵画共進会に出品 | |

| 堀川夜討図 | 絹本著色 | 1幅 | 84.x42.5 | ウースター美術館[6] | |||

| スサノオ図 | 絹本著色 | 1幅 | 82x45 | ウースター美術館[7] | |||

| 加藤清正像 | 紙本墨画 | 1幅 | 123.5x47.5 | ウースター美術館[8] | |||

| 頼朝石橋山合戦受難之図 | 絹本著色 | 1幅 | 88.4x29 | ボストン美術館[9] | 1887-88年(明治20-21年)頃 | 款記「芳年」 | |

| 南朝勤王家之図 | 絹本著色 | 1幅 | 110.8x40.9 | ボストン美術館[10] | 1887-88年(明治20-21年)頃 |

- 「幽霊之図 うぶめ」肉筆絹本 "うぶめ"は産女。死んだ妊婦をそのまま埋葬すると「産女」になる。幽霊の腰は血にまみれ、手には赤子を抱いているのか赤子の足が見える。

人柄 編集

芳年は弟子に厳しかったが、同時に大変かわいがった。これからは洋画の時代だと見越し、何人もの弟子を洋画家に弟子入りさせている。そのため、彼の弟子に大成した人は少なくない。涙もろい人情家でもあり、三遊亭円朝の人情話を聞いてすすり泣いたという話もある。眼は大きいが怖くない人だと、当時子供であった鏑木清方には思われていた。依頼で佐倉惣五郎を描くことになった際、どうも上手くいかないためモデルとして弟子を数人がかりで実際に柱に縛り付けていたところ、来訪した知人が驚いて「助けてやってくれ」と頼むと「こいつは悪いことをしたので縛り付けている」と悪乗りをして言い返すという逸話があり、ユーモラスな人でもあったようである。にぎやかなお祭り好きで、話し上手でもあった。芳年は神経衰弱を患っていたことがよく知られているゆえに、病んでいるようなイメージが一般的にはある。それでも病の床で絵を描き続けた。

影響 編集

芳年の門人には山中古洞、水野年方、稲野年恒、右田年英、山崎年信、山田年忠、金木年景、新井芳宗、中澤年章などがおり、水野の門人に鏑木清方、池田輝方など、その他多数がいる。特に鏑木清方は子供の頃から芳年の家に遊びにきており、清方からさらに、美人画の旗手伊東深水や新版画運動を代表する川瀬巴水などが出ている。彼らは挿絵画家や日本画家として活躍した。また、芥川龍之介、谷崎潤一郎、三島由紀夫、江戸川乱歩などの文士たちに愛された。芸術家では横尾忠則が芳年の影響を受けて画集を発売している。

脚注・出典 編集

- ^ 他説では、武蔵国豊島郡大久保(現在の東京都新宿区大久保)。

- ^ 「藤原保昌月下弄笛図」 刀剣ワールド

- ^ 芳年『浮世絵師伝』井上和雄編、渡辺版画店、昭和6

- ^ 瀬木 1978, pp. 115–116.

- ^ http://vps343.pairvps.com:8080/emuseum/view/objects/asitem/search@/239/title-desc?t:state:flow=5a0f8c05-3f85-4cae-b991-58b701accb6b Worcester Art Museum - Fujiwara no Yasumasa Playing the Flute by Moonlight (Fujiwara no Yasumasa gekka roteki zu)]

- ^ Worcester Art Museum - Night Attack on Horikawa Castle

- ^ Worcester Art Museum - Susansoo

- ^ Worcester Art Museum - Kato Kiyomasa

- ^ Minamoto no Yoritomo at the Battle of Ishibashi-yama _ Museum of Fine Arts, Boston

- ^ Warrior Loyal to the Southern Court _ Museum of Fine Arts, Boston

参考文献 編集

- 番町書房 編『血の晩餐―大蘇芳年の芸術』番町書房、1971年3月。ASIN B000J93EX2。

- 瀬木慎一 編『月岡芳年画集』講談社、1978年3月。ASIN B000J8QDUY。

- 日本浮世絵協会編 『原色浮世絵大百科事典』第2巻 大修館書店、1982年 ※103頁

- 吉田漱『浮世絵の見方事典』北辰堂、1987年7月。ISBN 4-89287-152-4。ISBN 978-4-89287-152-8。

- 横尾忠則、中山豊彦『芳年─狂懐の神々』里文出版、1989年4月。ISBN 4-947546-39-5。ISBN 978-4-947546-39-5。

- 稲垣進一 編『図説 浮世絵入門』河出書房新社〈ふくろうの本〉、1990年9月。ISBN 4-309-72476-0。新装版2011年2月

- 悳俊彦『月岡芳年の世界』東京書籍、1993年1月。ISBN 4-487-79074-3。復刊ドットコム、2010年7月 ISBN 4-8354-4534-1

- 悳俊彦 編『芳年妖怪百景』国書刊行会、2001年8月。ISBN 4-336-04202-0。

- 小林忠監修 『浮世絵師列伝』 平凡社<別冊太陽>、2006年1月 ISBN 978-4-5829-4493-8

- 岩切由里子編著 編『芳年 月百姿』東京堂出版、2010年9月。ISBN 978-4-490-20702-6。

- 堀川浩之 「仙台の浮世絵師・熊耳耕年の“月岡芳年塾入門記”」、国際浮世絵学会 『浮世絵芸術』 171号所収、2016

- 図録

- 『最後の天才浮世絵師 月岡芳年展』 作品解説・年譜 西井正氣、日本経済新聞社、1995年

- 『浮世絵最後の巨匠 月岡芳年展』も掲載論文が一部異なる他は同上。

- 『月岡芳年風俗三十二相』町田市立国際版画美術館、二玄社・謎解き浮世絵叢書、2011年。日野原健司解説

- 『月岡芳年和漢百物語』町田市立国際版画美術館、二玄社・謎解き浮世絵叢書、2011年。菅原真弓解説

- 『月岡芳年魁題百撰相』町田市立国際版画美術館、二玄社・謎解き浮世絵叢書、2012年。小池満紀子・大内瑞恵解説

- 『月岡芳年妖怪百物語』太田記念美術館、青幻舎、2017年。日野原健司・渡邉晃解説

- 『月岡芳年月百姿』太田記念美術館、青幻舎、2017年。日野原健司解説

関連文献 編集

- 月岡芳年・丸尾末広・花輪和一共作『江戸昭和競作 無惨絵―英名二十八衆句』1988年リブロポートISBN 978-4845703128

- 『衝撃の絵師月岡芳年 幕末・明治を生きた最後の浮世絵師』新人物往来社、2011年

- 『月岡芳年 幕末・明治を生きた奇才浮世絵師』平凡社「別冊太陽 日本のこころ」、2012年

- 『月岡芳年 血と怪奇の異才絵師 傑作浮世絵コレクション』河出書房新社、2014年

- 平松洋 『最後の浮世絵師 月岡芳年』角川新書、2017年

- 加藤陽介解説 『鬼才月岡芳年の世界 浮世絵スペクタクル』平凡社<コロナ・ブックス>、2018年

- 菅原真弓 『月岡芳年伝 幕末明治のはざまに』中央公論美術出版、2018年

- 『画帖 月百姿』双葉社ムック、2018年

関連項目 編集

外部リンク 編集

- 「月岡芳年『月百姿』」 『美の巨人たち』 テレビ東京、2010年7月30日放送回。 - “月岡芳年「月百姿」”. 美の巨人たち(公式ウェブサイト). テレビ東京 (2010年7月30日). 2011年11月23日閲覧。

- 月岡芳年コレクション(435点) - ロサンゼルス・カウンティ美術館所蔵