ルーマニアの地理

| |

| 大陸 | ヨーロッパ |

|---|---|

| 地域 | 東南ヨーロッパ |

| 座標 | 北緯46度00分 東経25度00分 / 北緯46.000度 東経25.000度 |

| 面積 | 81位 |

| • 総面積 | 238,397 km2 (92,046 sq mi) |

| • 陸地 | 97.03% |

| • 水地 | 2.97% |

| 海岸線 | 245 km (152 mi) |

| 国境 | 3,149.9 |

| 最高点 | モルドベアヌ山 2,544メートル (8,346 ft) |

| 最低点 | 黒海 0メートル (0 ft) |

| 最長河川 | オルト川 615キロメートル (382 mi) |

| 最大湖沼 | ラジム湖 511 km2 (197.30 sq mi) |

| 排他的経済水域 | 23,627 km2 (9,122 sq mi) |

238,397k㎡の面積をもつルーマニアは、ヨーロッパで12番目に大きい国である。黒海沿岸の東南ヨーロッパにあり、北極と赤道の中間点にあるほか、ヨーロッパ最西端である大西洋岸と最東端のウラル山脈からも等距離である。国境の延長は3,195kmに及び、東をモルドバとウクライナ、南をブルガリア、西をセルビアとハンガリーに接する。また、南東部には、245kmにわたって、大西洋へとつながる黒海の海岸線がある。

歴史 編集

ルーマニアには、現在こそ行政区画に反映されていないものの、伝統的にいくつかの地方に分割される。

ドブロジャは、東端にある地域で、北上するドナウ川から黒海沿岸まで延びている。

モルダヴィアは、東カルパティア山脈から、モルドバとウクライナの国境にあるプルト川にかけて広がっている。

ワラキアは、トランシルヴァニアアルプス山脈の南からブルガリアの国境にかけて広がり、オルト川より西側はオルテニア、東側はムンテニアに細分される。ムンテニアとドブロジャの間にはドナウ川が流れる。

中西部はトランシルヴァニアとして知られ、弧状に広がるカルパティア山脈によって、北西部のマラムレシュ地方と隔てられる。西側でハンガリーと接するクリシュナ地方、ハンガリーやセルビアと接する南西部のバナト地方といったカルパティア山脈西側の地域では、ハンガリー人、ドイツ人、セルビア人など少数派の民族が最も集中している。

現在のルーマニアの国境線は、比較的最近になって定まったものである。第一次世界大戦が勃発した際、ルーマニアの領土はワラキア、モルダヴィア、ドブロジャのみであった。これらの地域は古王国(レガット)と呼ばれ、19世紀中頃にオスマン帝国が崩壊したことによって領土となった。第一次世界大戦が終わると、ルーマニアはトランシルヴァニアやバナトを獲得する。第二次世界大戦中には再び領土の一部が失われるが、戦後回復している。これらの地域の統合により、東ヨーロッパのルーマニア語を話す人々のうち85%が領内に収まったが、同時に多くのハンガリー人居住地域が含まれることになった。ハンガリーもルーマニアもこうした領土を自国のものだと認識していたため、領土問題は定期的に表面化した。また、ソ連とルーマニアの国境の歴史的妥当性についても議論の的となってきた。ルーマニア語話者の多いブコヴィナやベッサラビアは、第二次世界大戦終結後からソ連が崩壊するまでソ連領となっており、その後は領土を受け継いだウクライナやモルドバの一部となっている。この問題は解決に至っていないが、1989年以降のルーマニアは領有権を主張していない。

地形 編集

ルーマニアの自然地形は、山地(23%)、平地(39%)、丘陵(35%)に大別される。カルパティア山脈では標高2,500mを超える高地が広がる一方、ドナウ・デルタでは海抜数メートルの低地が広がるなど、国土は変化に富んでいる[1]。

カルパティア山脈は、国土の中央部を弧状に1,000km以上にわたって延びており、面積は71,000k㎡にも及ぶ。標高は低級・中級の山々が連なり、幅は100kmもない。縦横の峡谷によって山脈は細かく分断されており、いくつかの主要な河川もここから流れ出ている。谷が多いことと、標高2,256mまで峠道が延びていることから、カルパティア山脈は他のヨーロッパの山脈と比べると、障壁が少ないといえる。また、浸食が進んでいることも特徴で、こうした場所では比較的標高の高い場所に台地が広がり、1,200mを超えるような場所にも集落が存在する。

ルーマニア国内のカルパティア山脈は、東カルパティア山脈、南カルパティア山脈(トランシルヴァニアアルプス山脈)、西ルーマニアカルパティア山脈の3つに分けられ、それぞれ特徴をもっている。東カルパティア山脈は、北西から南東にかけて延びており、平行に並ぶ3つの尾根で構成される。西端は死火山地帯で、多くの円錐状の地形や噴火口跡が残されている。山脈内には盆地が多く、そのうち最大規模の盆地内にはブラショヴがある。盆地は重要な鉱業・産業の中心で、農業も盛んな地域となっている。また、森林が多いのも特徴で、国内の32%ほどを占めているほか、金や銀などの鉱床も存在し、湧き出るミネラルウォーターは数多くの健康リゾートで利用されている。

南カルパティア山脈には、モルドベアヌ山(2,544m)やネゴイウ山(2,535m)の高山があり、150以上の氷河湖が存在する。広い草地や森林が広がっているが、大きな盆地や鉱山資源は少ない。標高の高い地域では、雨や風によって岩が浸食され、スフィンクスや老女に見える岩が知られている。また、この地域には、ローマ時代に山脈越えの道がつくられ、現在でも跡が残っている。数多くの峠や、オルト川、ジウ川、ドナウ川によって形成された谷が存在し、そこを道路や鉄道が横断している。

西ルーマニアカルパティア山脈は、3つの山脈のなかでは最も標高が低く、多くの低地によって分断されている。この山脈は、通行が容易く、防御もしやすいことから、かつてより「門」としての機能を果たしている。最も有名な例は、ドナウ川の「鉄門」である。人口が最も集中している山脈でもあり、北端に位置するアプセニ山脈には、標高の最も高い集落がみられる。

カルパティア山脈の描く弧の内部には、波状に平地と低い丘が連続するトランシルヴァニア高原があり、国内最大の台地となっている。ここは一大穀倉地帯であるのと同時に、メタンガスや塩の産地ともなっている。カルパティア山脈の南側から東側にかけては、外カルパティアと呼ばれる地域が広がっており、標高396mから1,006mまで起伏が多い。また、これらの高地の西側には、やや標高の低い西部丘陵地帯が存在する。ルーマニアの起伏地形はさらに外側にも広がり、外カルパティアの南にはゲティック台地、東部の外カルパティアとプルト川の間にはモルダヴィア台地、南東部のドナウ川と黒海の間にはドブロジャ台地が存在する。外カルパティアと各台地の間は定住に適しており、果実、ブドウの栽培、農業が行われているほか、褐炭や天然ガスが大量に埋蔵している。

カルパティア山脈の高地の両側、南部と西部には平地が広がっている。このうち南部の低ドナウ平野は、オルト川によって東西に二分される。東側はワラキア平原、西側はオルテニア平原(西部平原)である。これらの平地は肥沃なチェルノーゼム土壌となっており、ルーマニア最大の農業地帯である。広範囲にわたって灌漑が行われ、ドナウ川の氾濫原にある湿地帯では、堤防建設と排水を実施してさらなる耕作地を生み出している。

ドブロジャの北端にあるドナウ・デルタは、ルーマニアで最も標高の低い地域である。デルタは沼地、葦の浮島、砂地で構成され、3,000km近くを流れてきたドナウ川は、ここで3本に分流して黒海に注ぐ。ドナウ・デルタは、ルーマニアの漁業の中心地で、葦は繊維として用いられる。また、渡り鳥など希少動物や植物が生息しており、自然保護区に指定されている。

水理 編集

河川 編集

ドナウ川は、バジアシュの南西でルーマニアに入り、流路全体の約40%にあたる1,075kmにわたって国内を流れる。ほとんどがルーマニア南端の国境となっており、この川を境にセルビアやブルガリアと接する。ルーマニア国内の河川のほぼすべてが直接または間接的なドナウ川の支流であり、ドナウ川の総流量の40%近くがルーマニアで合流する。代表的な支流として、ムレシュ川、オルト川、プルト川、シレト川、ヤロミツァ川、ソメシュ川、アルジェシュ川が挙げられる。オルト川は、ルーマニア国内のみで完結する河川としては最長で、615kmある。

ルーマニアの河川の多くは、カルパティア山脈から東、西、南に流れている。川の水は降水と雪解け水によって成り立っているため、流量の変化が激しく、時折洪水も発生する。ルーマニア東部ではシレト川、プルト川、西部ではハンガリー領内のティサ川をそれぞれ経由した後、ドナウ川に注ぐのに対し、南部では直接ドナウ川に流れ込む。

ドナウ川はルーマニアでは重要な役割を担っており、交通だけでなく、水力発電にも用いられる。ヨーロッパ最大の水力発電所は、カルパティア山脈を通過するドナウ川が形成する峡谷、鉄門に存在する。また、国内外問わず貨物輸送の経路としても用いられている。河口付近のドナウ・デルタは水深が浅いため、船が航行できるのはブライラの港までとなっている。ドナウ川の利用に関する大きな課題は、国内の主要な産業地域から離れており、内陸交通の場として十分に活かしきれないことである。また、湿地帯や洪水の時期には航行できなくなることもある。

湖沼 編集

ルーマニアには3,500を超える湖が存在する。最大のものは、511k㎡の面積をもつラジム湖である。

気候 編集

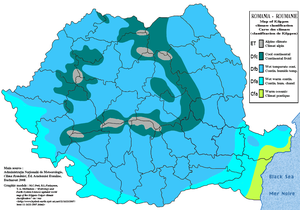

ルーマニアはヨーロッパ大陸の南東部に位置しており、温暖な気候と大陸性気候の境目にある。気候条件は地形によって影響を受けている。カルパティア山脈は、大西洋からの気団の障害となるため、西部や中部では、冬は暖かく、降雨の多い海洋性気候の影響が限定されている。同時に北側にある広大なウクライナの平原から来る、非常に寒く雨の少ない大陸性気候の影響も和らげている。最南東部では、地中海の影響で暖かく、海洋性の気候がみられる。年間平均気温は南部で11℃、北部で8℃である。首都ブカレストでは、1月の最低気温が-29℃、7月の最高気温が29℃となり、平均気温は1月が-3℃、7月が23℃である。全国的に降水はあるが、西部から東部へ、山地から平野部へ行くにつれ少なくなる。一部の山岳地帯では、毎年1,010mmを超える降水量があり、年間平均はトランシルヴァニア中部で635mm、モルダヴィアのヤシで521mmであるのに対し、黒海沿岸のコンスタンツァでは381mmまで減少する。

季節ごとの特徴として、冬は寒く曇りがちで、頻繁に雪や霧となる。夏は晴れることが多いが、にわか雨や雷雨も多発する。冬は一般的に11月から3月までで、春は短くすぐに夏に入る。夏は5月から8月まで続き、秋は9月から11月と長い。1月の平均気温は1.1℃、7月の平均気温は20.6℃である。史上最高気温は、1951年8月10日に南東部で観測された44.5℃、最低気温は1942年1月24日に中部で観測された-38.5℃である。

位置 編集

ヨーロッパ南東部に位置し、黒海、ドナウ川を国境とする。中央部にはカルパティア山脈が横切る。バルカン半島、モルドバ、ウクライナ間の交通の通過点となっている。

大まかな位置座標

ルーマニアの極地

- 北端(北緯48度15分 東経26度42分 / 北緯48.250度 東経26.700度): ホロディシュテア - ボトシャニ県の村、ウクライナとの国境

- 南端(北緯43度37分 東経25度23分 / 北緯43.617度 東経25.383度): ジムニチャ - テレオルマン県の町、ブルガリアとの国境

- 西端(北緯46度07分 東経20度15分 / 北緯46.117度 東経20.250度): ベバ・ベケ - ティミシュ県の村、ハンガリー、セルビアとの国境

- 東端(北緯45度09分 東経29度41分 / 北緯45.150度 東経29.683度): スリナ - トゥルチャ県の町、ドナウ・デルタ内

面積 編集

- 全体: 238,391平方キロメートル (92,043 sq mi)

- 陸地: 231,231平方キロメートル (89,279 sq mi)

- 水地: 7,160平方キロメートル (2,760 sq mi)

国境 編集

海岸線・領海 編集

- 総延長: 245km

- 国境問題: ズミイヌイ島

- 排他的経済水域: 面積23,627k㎡

地勢 編集

最高・最低地点

天然資源

- 石油(埋蔵量は減少傾向)、木材、天然ガス、石炭、鉄鋼、塩、耕作地、水力発電

土地利用(1993年推計)

- 耕作可能地: 41%

- 永続的な農地: 3%

- 永続的な牧草地: 21%

- 森林: 29%

- その他: 6%

灌漑地域(1993年推計)

- 31,020km

自然災害

- 地震は南部、南西部に多い。地形や気候が要因で土砂災害も発生する。

環境 編集

主な環境問題

- 土壌浸食、南部の産業排水による水質・大気汚染、ドナウ・デルタの湿地汚染

国際的な合意領域

- 大気汚染、南極条約、生物多様性、気候変動、砂漠化、絶滅危惧種、環境改変、有害廃棄物、海洋法、核実験禁止、オゾン層保全、船舶による汚染、湿地

署名しているが批准に至っていない領域

- 残留性有機汚染物質、環境保護に関する南極条約議定書、京都議定書(気候変動)