মহাকাশ

মহাকাশ বা মহাশূন্য বলতে পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত এবং খ-বস্তুসমূহের মধ্যে প্রসারিত স্থানকে বোঝায়। মহাকাশ সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা একটি শূন্যস্থান নয়। এটিতে খুবই কম ঘনত্বের কণা থাকে যাদের সিংহভাগই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের প্লাজমা দিয়ে গঠিত। এছাড়াও মহাকাশে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্রসমূহ, নিউট্রিনো, মহাজাগতিক ধূলি ও মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ বিদ্যমান। মহাকাশের ভূমিরেখা তাপমাত্রা ২.৭ kelvin (−২৭০.৪৫ °সে; −৪৫৪.৮১ °ফা), যা মহাবিস্ফোরণের পটভূমি বিকিরণ দ্বারা নির্ধারিত।[১] ছায়াপথসমূহের মধ্যবর্তী প্লাজমা মহাবিশ্বের প্রায় অর্ধেক ব্যারিয়নজাত (সাধারণ) পদার্থ গঠন করেছে; এটির সংখ্যা ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষাও কম এবং এটির তাপমাত্রা বহু লক্ষ কোটি কেলভিন।[২] পদার্থের স্থানীয় কেন্দ্রীভূত রূপগুলি ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র ও ছায়াপথগুলি গঠন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বেশিরভাগ ছায়াপথের ৯০% ভর একটি অজ্ঞাত রূপে বিদ্যমান, যার নাম দেওয়া হয়েছে তমোপদার্থ; এটি অন্যান্য পদার্থের সাথে তড়িৎ-চুম্বকীয় বলসমূহের সাহায্যে নয়, কিন্তু মহাকর্ষীয় বলের মাধ্যমে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদন করে।[৩][৪] পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা হয় যে পর্যবেক্ষণসম্ভব মহাবিশ্বের ভর-শক্তির সিংহভাগই হল তমোশক্তি নামের একপ্রকার শূন্যস্থান শক্তি, যার প্রকৃতি এখনও ভালমতো বোঝা যায়নি।[৫][৬] মহাবিশ্বের আয়তনের বেশিরভাগই আন্তঃছায়াপথ স্থান দ্বারা গঠিত, কিন্তু ছায়াপথ ও নক্ষত্রব্যবস্থাগুলি নিজেরাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে শূন্যস্থান দিয়েই গঠিত।

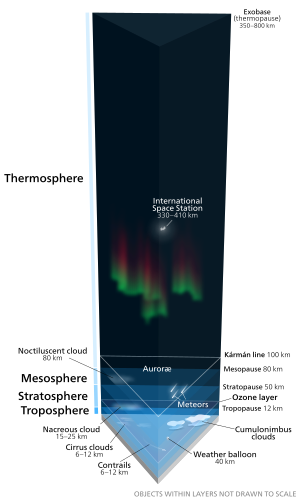

মহাকাশ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে শুরু হয় না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন মহাকাশ-সংক্রান্ত চুক্তিতে ও বায়বান্তরীক্ষ-সংক্রান্ত নথিপত্র লিপিবদ্ধকরণের জন্য সমুদ্র সমতল থেকে ১০০ কিমি (৬২ মা) উচ্চতায় অবস্থিত কার্মান রেখাকে মহাকাশের প্রারম্ভ বলে গণ্য করা হয়। [৭][৮] ১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবর বলবৎ হওয়া মহাকাশ চুক্তিটিতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ আইনের পরিকাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মহাকাশের উপর কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে অসম্ভব ঘোষণা করা হয়েছে এবং সব রাষ্ট্রকে মুক্তভাবে মহাকাশ অনুসন্ধান সম্পাদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক জাতিসংঘ প্রস্তাব রচিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ-নিরোধী অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ২০শ শতকে অধিক-উচ্চতার বেলুন উড্ডয়নের আবির্ভাব হলে মানবজাতি সর্বপ্রথম মহাকাশ অনুসন্ধান শুরু করে। এরপরে মানববাহী রকেট উড্ডয়ন এবং তারও পরে মানব যাত্রীবাহী পৃথিবী আবর্তন (Earth orbit) সম্পন্ন হয়। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মানব হিসেবে মহাকাশে থেকে পৃথিবী আবর্তন করেন। শূন্যস্থান ও বিকিরণজনিত কারণে রক্তমাংসের মানুষের মাধ্যমে অনুসন্ধানের জন্য মহাকাশ অত্যন্ত প্রতিকূল একটি পরিবেশ। এছাড়া অণু-অভিকর্ষ মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়াসমূহের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার ফলে পেশীক্ষয় এবং অস্থিক্ষয় হয়। এইসব স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যা ছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও মহাকাশে মানুষসহ যেকোনও বস্তু প্রেরণ করার খরচও অত্যধিক। মহাকাশে প্রবেশ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে মানব মহাকাশ যাত্রা কেবল নিম্ন কক্ষপথে পৃথিবী আবর্তন এবং চাঁদে গমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এর বিপরীতে মানববিহীন মহাকাশযানগুলি সৌরজগতের সবগুলি গ্রহে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

শব্দগত ব্যাখ্যা

সম্পাদনাবাংলায় নভঃ, ব্যোম ইত্যাদি শব্দেও মহাকাশকে সূচিত করা হয়।

আবিষ্কার

সম্পাদনামহাশূন্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের কৌতূহলের বিষয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও মানুষ সবসময় মহাকাশকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখেছে। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ ও মানুষেরা মহাশূন্যের ব্যাপারে নানা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিত। যথাঃ হাতির উপর উল্টানো থালা, বিশাল চাদর, পবিত্র আত্মা ও দেবতাদের বাসস্থান ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীও, বেবিলনীয়, ভারতীয়, চীনা, মায়া ইত্যাদি সভ্যতা মহাশূন্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু সকল সভ্যতাই মহাকাশকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে কম-বেশি গ্রহণ করেছিলো।

প্রাচীনকালের মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ

প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করেছে। প্রাচীন গ্রীসে মহাকাশ কে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তারা নক্ষত্র সমূহকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে নানা রুপ দিয়েছিল এবং এগুলোর অধিকাংশের নাম গ্রিক ও রোমান দেবতাদের নামে রাখা হয়। যা এখনও বিজ্ঞানী ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারীদের নানা ভাবে সাহায্য করছে। চাঁদ এবং খালি চোখে দৃশ্যমান গ্রহগুলোর গতিপথও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন গ্রিক ও অন্যান্য সভ্যতা সমূহ এর মাধ্যমে রাশিচক্র আবিষ্কার করে। নক্ষত্র, চাঁদ, ধুমকেতু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে মানুষ। ঋতুর পরিবর্তন, দিন-রাত, নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন (পরবর্তীতে যা গ্রহ প্রমাণিত হয়) ইত্যাদির হিসাব ও গাণিতিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সুপ্রাচীনকাল ও প্রাচীনকালে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করে।

মধ্যযুগের মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ

মধ্যযুগে দূরবীক্ষণ যন্ত্রর আবিষ্কারের ফলে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। হান্স লিপারশে (Hans Lippershey) এবং জাকারিয়াস জেন্সেন (Zacharias Janssen) এর নির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আরও উন্নত করে তুলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। গ্যালিলি তার দুরবিনের মাধ্যমে বৃহস্পতি গ্রহর উপগ্রহ এবং শনি গ্রহর বলয় পর্যবেক্ষণ করতেপেরেছিলেন। ১৬১১ সালে ইয়োহানেস কেপলার একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন যা দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানএ নতুন যুগের সূচনা হয়। এ সময় বুধগ্রহ, শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, বৃহস্পতিগ্রহ, শনিগ্রহ সহ অগণিত নক্ষত্র ও ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করা হয়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায় ইউরেনাস গ্রহ, নেপচুন গ্রহ, প্লুটো গ্রহ আরও অনেক নক্ষত্র ও ধূমকেতু আবিষ্কার, পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করা হয়।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায় পদার্থ, রাসায়ন ও গণিত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। মহাজাগতিক বস্তুর গঠন, আকার-আকৃতি, বায়ু মণ্ডল (গ্যাসীয় পদার্থ সমূহ), কক্ষ পথ, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ইত্যাদি নির্ণয়র জন্য এসব শাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। এর আগে শুধু গণিতশাস্ত্র ব্যবহার হত।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (মহাকাশ আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ)

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অভিযান, প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান অ্যাপোলো ১১, যা ২০ জুলাই চাঁদে অবতরণ করে। এই অভিযানে অংশনেন দলপ্রধান নীল আর্মস্ট্রং, চালক মাইকেল কলিন্স, এডুইন অল্ড্রিন জুনিয়র এবং কমান্ড মডিউল। পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে প্লুটো সহ অন্যান্য বামন গ্রহ, নেহারিকা, ধূমকেতু, কৃষ্ণগহ্বর।বিজ্ঞান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী কৃত্রিম উপগ্রহ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি। যথাঃ হাবল টেলিস্কোপ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর কারণে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাদের মধ্যে স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) জাম কেনন (Annie Jump Cannon), মারিয়া মিশেল (Maria Mitchell), সি.ডব্লীউ থমবারগ(C.W. Tombaugh) হানরিটা সোয়ান লেভিট (Henrietta Swan Leavitt) প্রমুখ।

উপাদানসমূহ

সম্পাদনাপ্রাথমিক বিবেচনায় মহাকাশূন্যে পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ রয়েছে। তবে বিশদ বিবেচনায় মহাকাশূন্যের উপাদানসমূহ হলো:

- তেজস্ক্রীয় পদার্থ (যেমন: তারকা বা তারা বা সূর্য, ধূমকেতু)

- অতেজষ্ক্রীয় পদার্থ (যেমন: গ্রহ, উপগ্রহ, বামন গ্রহ, উল্কা)

- গ্যাসীয় পদার্থ (যেমন: হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদি)

- প্রতিপদার্থ (যেমন: এন্টিপ্রোটন, এন্টিইলেক্ট্রন)

পরিবেশ

সম্পাদনাতাপমাত্রা

সম্পাদনামানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া

সম্পাদনাসীমা

সম্পাদনাআইনত অবস্থান

সম্পাদনামহাশূন্য ও অক্ষের মাঝে পার্থক্য

সম্পাদনাঅঞ্চলসমূহ

সম্পাদনাজিওস্পেস

সম্পাদনাআন্তঃগ্রহসম্বন্ধী

সম্পাদনাআন্তঃনাক্ষত্রিক

সম্পাদনাআন্তঃছায়াপথবর্তী

সম্পাদনাআরো দেখুন

সম্পাদনা

বহিঃসংযোগ

সম্পাদনাতথ্যসূত্র

সম্পাদনা- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;CBE2008নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;baas41_908নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ Freedman ও Kaufmann 2005, পৃ. 573, 599–601।

- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;Trimble 1987নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;nasa_darkenergyনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ Freedman ও Kaufmann 2005, পৃ. 650–653।

- ↑ O'Leary 2009, পৃ. 84।

- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;space_beginনামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি