Timbó (planta)

Os termos timbó, tingui e titim[1] designam um conjunto de plantas das famílias das leguminosas e sapindáceas que são tradicionalmente usadas para atordoar os peixes e ajudar na sua pesca.[2]

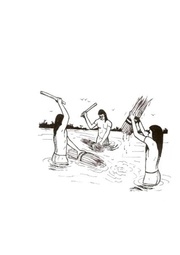

As diversas espécies das famílias das leguminosas e das sapindáceas, geralmente as com casca e/ou raízes que possuem uma seiva tóxica, são utilizadas pelos nativos para tinguijar (regionalismo usado na Região Norte do Brasil e na Região Nordeste do Brasil para o ato de intoxicar peixes jogando pedaços de timbó ou tingui esmagados na água). Os peixes começam a boiar e podem ser facilmente apanhados à mão[3]. Deixados na água, recuperam-se, podendo ser consumidos sem inconveniente.

Segundo Robert F. Heizer,[4] o uso de venenos vegetais de pesca é, provavelmente, um velho e arraigado hábito cultural. Seu uso estende-se para algumas regiões da América Central até o norte do México e em algumas regiões da América do Norte (Leste do Mississípi e Califórnia).

Etimologia

editarSegundo o Dicionário Aurélio, "timbó" é palavra de origem tupi que significa, nesse idioma, "o que tem cor branca ou cinzenta"; "vapor, exalação, fumaça".[5] Já "tingui" se origina do termo tupi antigo tingy, que significa, literalmente, "líquido de enjoo".[6]

Espécies selecionadas

editar

Estima-se que, no mundo, cerca de 140 espécies são utilizadas como veneno de pesca, com aproximadamente 340 nomes. Entre a lista de dezenas de plantas que são conhecidas como Timbó, incluem-se:

- Derris elliptica guianensis (timbó-de-mata, timbó-cipó, timbó-açu, timborana)

- Enterolobium timbouva (timbó-uba, timborá)

- Paullinia australis (timbó)

- Paullinia meliafolia (timbó-peba)

- Psidia carthagenensis (timbó, timbó-boticário)

- Serjania ichthyctona (timbó-de-peixe)

- Serjania piscatoria (tingui, tingui-de-peixe)

- Paullinia pinnata L.

- Paullinia grandiflora St. Hill (Sapindaceae)

- Magonia sp.[7]

- Dahlstedtia pinnata[7]

- Derris sp.[7]

- Lonchocarpus sp.[7]

- Tephrosia toxicaria Sw. - Leg. Sapind -(timbó-de-caiena).[8], entre outras. Um estudo da sua sinonímia, uso étnico e tóxico-farmacológico ainda está por ser realizado.

O termo pode ainda remeter mais especificamente à árvore Piscidia erythrina, da subfamília papilionoídea, nativa da Martinica, face o nome do gênero Piscidia originar-se das palavras latinas piscis, que significa "peixe", e caedo, que significa "matar".[9] Essa espécie também possui casca utilizada para tinguijar, além de flores brancas com pintas purpúreas e vagens lineares.

Emprego do timbó pelos indígenas das Américas

editarOs princípios ativos das plantas conhecidas como "timbó" são a rotenona, os saponáceos, os glucosídios cardíacos, os alcaloides, os taninos, os compostos cianogênicos e o ictiotereol. Embora o timbó atordoe e chegue a matar os peixes, eles podem ser ingeridos sem problemas pelos índios, mas a água contaminada pode causar diarreias e irritações nos olhos.[10]

Folhas e flores de puikama e raiz de sika eram amassados no pilão pelos Kaxinawá do Acre e Peru. Bolas com cerca de 1 quilograma eram feitas e colocadas em cestos ou bolsas impermeabilizadas com borracha. Em pequenos igarapés, a pesca era praticada por mulheres e crianças utilizando a puikama. Em lagos, a pesca era feita pelos homens usando a sika.[10]

Os Marubo do Amazonas faziam buracos no chão e, neles, esmagavam um tipo de planta por eles cultivada, misturando-a com barro. Faziam bolas, jogando-as em igarapés para atordoar os peixes. Os índios do Rio Uaupés do Brasil e Colômbia utilizavam a polpa do piqui para atordoar os peixes e alegavam que era mais potente do que o timbó.[10]

Os mesmos índios do Rio Uaupés desenvolveram técnica engenhosa para pescar com o timbó. Cevavam com cupins, pupunha, frutos, farinha, massa de beiju e outros alimentos o local onde fariam a pesca. Depois de alguns dias, fechavam o local com o pari, uma esteira de varas verticais e finas da palmeira paxiúba, deixando uma pequena abertura, para que os peixes tivessem acesso ao local da ceva. Continuavam a alimentar os peixes até a noite anterior ao dia da pesca, quando fechavam a abertura e colocavam timbó na água. No dia seguinte, iam ao local e apanhavam os peixes pequenos, mortos, com o puçá, uma pequena rede afunilada, com peneira ou com as mãos. Peixes maiores estonteados eram abatidos com flechadas ou azagaia. Os peixes grandes, pouco afetados pelo timbó, tentavam pular o pari, mas caíam em uma rede colocada ao longo do mesmo.[11]

Apresentando uma gama variada de técnicas pesqueiras com substâncias ictiotóxicas, os índios do Rio Uaupés atingiam peixes que ficavam no fundo com bolotas de barro onde tinha sido adicionado o sumo do timbó. Faziam, também, bolotas com folhas e sementes piladas de cunambi misturadas com farinha, cinza de cana brava, pimenta e japurá[12]. Na pesca em rios, a quantidade de timbó tinha de ser maior, devido à correnteza. Para evitar rápida dispersão do veneno, ele era misturado com barro, colocado em cestos, que eram posicionados na montante do curso de água. Barragens feitas com pari na jusante bloqueavam a fuga dos peixes, que eram capturados. Na pesca em lagos, suas entradas eram bloqueadas e canoas arrastando cestos com timbó estonteavam os peixes, que eram recolhidos[13]

Alinhadas à barragem, indígenas do Alto Rio Xingu colocavam canoas onde os peixes que saltavam a barragem nelas caíam.[12]. No vale do Rio Orinoco, na Venezuela, construíam, com varas, uma barragem de uma margem à outra no igarapé, que deixava passar a água, mas não os peixes. Jogavam o timbó e iam recolhendo os peixes menores, mais susceptíveis ao veneno. Peixes médios tentavam fugir, mas eram impedidos pela barragem e voltavam, sendo expostos ao veneno. Os grandes peixes nadavam velozmente e saltavam a barragem, mas encontravam outra, muito mais alta, e ficavam presos entre as duas, sendo, então, abatidos[14].

Técnica pesqueira refinada foi desenvolvida pelos índios Deni, da família linguística Arawá, para pescar o peixe Piau. Bolinhas contendo farinha de mandioca, larvas de vespa e um tipo de timbó eram atiradas na água e engolidas pelos peixes, que ficavam atordoados, vinham à tona e eram capturados pelos índios.[15] Na Venezuela do século XVII, os índios adotavam técnica semelhante, mas, ao invés de farinha de mandioca, empregavam o milho cozido e moído[10].

No Mato Grosso e Rondônia, os índios Cinta-larga pegavam os peixes afetados pelo timbó com a mão ou a flechadas. Os Jiahuis do Amazonas faziam a pesca com o timbó na época da seca em pequenos lagos formados na cheia anterior ou em igarapés. No Mato Grosso, os homens Paresi represavam o curso d'água e as mulheres maceravam o timbó, cujo suco era jogado na água. A coleta dos peixes afetados era feita por todos os habitantes da aldeia.[10]

Algumas comunidades indígenas amazônicas barravam trechos do igarapé para impedir que o timbó se espalhasse demais e se diluísse[16]. Quando queriam fazer uma rápida pescaria, barravam a parte mais estreita do igarapé, jogavam o timbó e, logo, estavam coletando: primeiro, os peixes menores; e depois os maiores, mais resistentes.[17]

As técnicas pesqueiras com o timbó não variavam muito entre os indígenas das Américas. Para pescar à noite, os peixes eram atraídos com tochas e logo sucumbiam sob a ação do timbó. Nos rios que desaguavam no mar e eram usados pelos peixes para a desova, na piracema, os índios barravam, na maré vazante, os peixes com redes de até 3 metros de altura e 40 de comprimento, atordoavam-nos com timbó e os recolhiam[10].

O timbó misturado à água ou outro líquido era, também, usado por índios para eliminar desafetos[18].

Distribuição geográfica de utilização indígena

editarVer também

editarReferências

- ↑ Eduardo de Almeida Navarro (2013). Dicionário de tupi antigo. [S.l.]: São Pauloː Global. 478 páginas

- ↑ FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 1 676.

- ↑ Música: Canoeiro, composição: N. Caporrino e Zé Carreiro, intérpretes: Tonico e Tinoco.

- ↑ Heizer, Robert F. . Venenos de pesca in: Ribeiro Darcy (Ed.) Suma etnológica brasileira, Edição atualizada do Handbook of South American indians (3 v) Vol. 1 Etnobiologia. RJ, Vozes, FINEP, 1986

- ↑ O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa corresponde (3ª. edição) SP, Editora Positivo, 2004

- ↑ NAVARRO, E. A. Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo. Global. 2013. p. 478.

- ↑ a b c d NAVARRO, E. A. Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São Paulo. Global. 2013. p. 477.

- ↑ Plantamed - plantas_suspeitas

- ↑ Austin, Daniel F. (2004). Florida Ethnobotany. CRC Press. pp. 514–515. ISBN 978-0-8493-2332-4.

- ↑ a b c d e f CAVALCANTE, Messias Soares. Comidas dos Nativos do Novo Mundo. Barueri, SP. Sá Editora. 2014, 403p.ISBN 9788582020364

- ↑ SILVA, Alcionilio Bruzzi Alves da 1901-1987. A civilização indígena dos Uaupés. São Paulo, Linográfica Editora 1962, 496 p.

- ↑ a b REVISTA DE ATUALIDADE INDÍGENA. O pão da selva. p. 14-20. In: Revista de Atualidade Indígena. Brasília, Fundação Nacional do Índio. 1976, ano I, nº 1, 64p.

- ↑ POVOS INDÍGENAS NO BRASIL. Piscicultura indígena no alto rio Negro. Pesca. Métodos de pesca. s/data. Consulta em 29/08/2012

- ↑ GUMILLA, Joseph 1686-1750. El Orinoco ilustrado, y defendido, historia natural, civil y geographica de este gran rio, y sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumes de los índios sus habitadores. Madrid, Manuel Fernandez. 1745, Tomo Segundo, Segunda Impressión. 428 p.

- ↑ POVOS INDÍGENAS NO BRASIL (S/DATA). Deni. Atividades produtivas. Disponível em http://pib.socioambiental.org/pt/povo/deni/478 Consulta em 28/08/2012.

- ↑ PEREIRA, Manuel Nunes 1892-1985. Moronguêtá: um Decameron indígena. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 1980, 2ª Ed.; vol. 1. P. 1-434.

- ↑ PEREIRA, Nunes 1892-1985. Panorama da alimentação indígena: Comidas, bebidas & tóxicos na amazônia brasileira.Rio de Janeiro, Livraria São José 1974. 412 p.

- ↑ DANIEL, João 1722-1776. Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas. 2004, Vol. 1, 600 p. Rio de Janeiro, Contraponto

- ↑ Heizer, Robert F. 1986. Venenos de pesca. In: Ribeiro, Darcy (editor); Ribeiro, Berta G. (coord.). Suma Etnológica Brasileira, Vol. 1: Etnobiologia, p. 95-99. Petrópolis: Vozes, Finep.